Zwei Jahre Krieg im Sudan

VOR SECHS JAHREN brachte eine revolutionäre Bewegung im Sudan das 30-jährige Regime von Omar al-Bashir zum Fall. Verschiedenste Kräfte beteiligten sich dabei, stritten und entschieden in den Monaten danach, wie der ‚neue Sudan‘ regiert werden sollte – Gewerkschaften, revolutionäre Nachbarschaftskommittees, auch das Militär, das zum Fall al-Bashirs beigetragen hatte. Zwei Jahre später vollzog genau dieses Militär einen Coup gegen die neu entstandene Übergangsregierung, gemeinsam mit den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF). Wieder zwei Jahre später traten diese zwei Kräfte – die Armee auf der einen Seite, die RSF auf der anderen – in einen Krieg gegeneinander. Über Nacht wurde Khartum zum zentralen Kriegsschauplatz – seitdem weiteten sich die Kämpfe fast im ganzen Land aus.

Dieser Krieg dauert inzwischen seit mehr als zwei Jahren an, und die Menschen im Sudan befinden sich in der größten Flucht-, Gesundheits-, und Hungerkrise weltweit. Mehr als 12,5 Millionen Menschen wurden vertrieben, mehr als 25 Millionen sind akut von Hunger bedroht. Angriffe gegen Zivilist:innen, auf Geflüchtetenlager, Krankenhäuser und Schulen sind zahlreich, ebenso Fälle von sexualisierter Gewalt als Kriegswaffe – das genaue Ausmaß ist jedoch schwer zu erfassen, weil fast keine Hilfsorganisationen oder internationale Beobachtungsmissionen mehr im Land sind.

In den letzten Jahren ist sichtbar geworden, wie viel im internationalen Umgang mit politischen Ereignissen in Afrika falsch läuft. Nicht nur deutschsprachige Medienhäuser bleiben bei vereinzelter und oberflächlicher Berichterstattung stecken, auch politische und aktivistische Kreise tun sich schwer, diesen Krieg zu verorten. Zu oft spielt der Sudan in diesen Diskursen nur eine Nebenrolle, oder wird als Token benutzt, um politische Bewegungen gegeneinander auszuspielen. Wie also weiter, wie hin zu einer besseren, solidarischen Auseinandersetzung mit dem Sudan?

Wer vergisst hier?

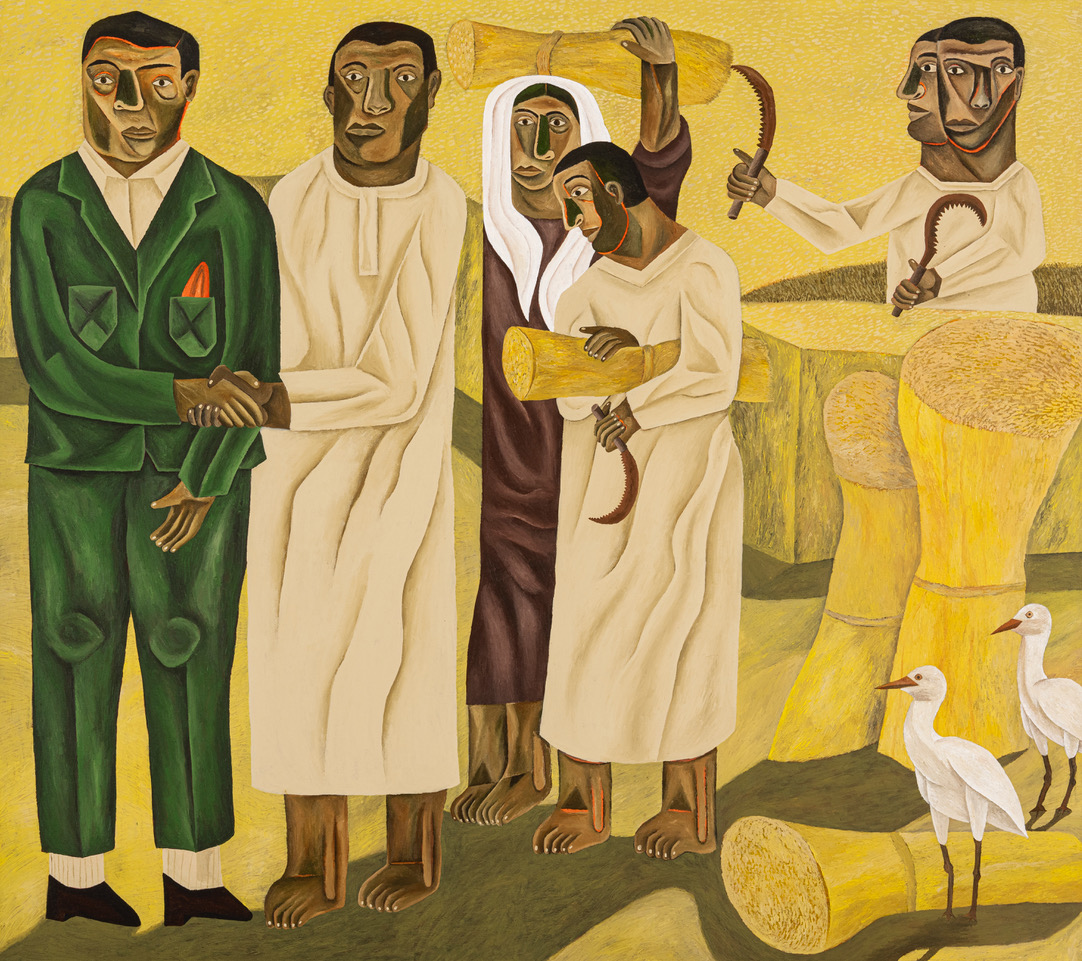

Nach so gut wie allen Maßstäben spielt sich im Sudan die gegenwärtig größte Krise der Welt ab. Und auch wenn der Krieg das Land im deutschsprachigen Raum in die Nachrichten gebracht hat, scheint das Framing gesetzt – es geht um Hunger, ‚Stammeskonflikte‘ oder ‚Bruderkrieg‘. Die Krise ist Schicksal. Eine Darstellung Afrikas, die neben zahlreichen Wissenschaftler:innen und Aktivist:innen auch der kenianische Autor Binyavanga Wainaina schon vor zwanzig Jahren kritisierte: Menschen und Ereignisse auf dem Kontinent stehen in purer Opferposition da, entpolitisiert, ohne Handlungsmöglichkeit, kontextlos, geschichtslos.

In der Süddeutschen Zeitung heißt ein Text über den Sudan „Hungerland“, das Titelbild zeigt ein mageres Kind, das ernst und traurig mit großen braunen Augen in die Kamera schaut. In der Tagesschau beginnt der Bericht zum Krieg mit einem Satz, der scheinbar jeden Punkt in Wainainas satirischem How to Write About Africa zu bestätigen versucht: „Der Wind […] wirbelt Wüstensand hoch, […] ein winziges Baby blinzelt in das grelle Sonnenlicht“.

Und dann, immer wieder, das Vergessen. „Der vergessene Krieg.“ „Die Vergessenen.“ „Die Welt sieht weg.“ „Der größte vergessene Krieg unserer Zeit.“ So haben ARTE, DIE ZEIT, Der Spiegel, die Tagesschau und andere in den letzten Jahren ihre vereinzelten Berichte zur Situation im Land betitelt.

Die Geschichte über eine unter Kriegsbedingungen sich selbst organisierende Gesellschaft bleibt in deutschsprachigen Medien unerzählt.

Nur – wer vergisst hier eigentlich? Was wir wissen, was wir lesen und hören, daraus entscheidet sich doch, wer oder was vergessen wird. Es hat also einen bitteren Beigeschmack, wenn genau die Medienhäuser, die einen konkreten Einfluss darauf haben, was erinnert und was vergessen wird, das Vergessen als Aufhänger für ihre eigene mangelnde Berichterstattung wählen.

Statt dem Vergessen hätten sie auch die Wahl, zu erklären, inwiefern der Krieg eine konterrevolutionäre Entwicklung ist, die sich in erster Linie gegen eine sudanesische Öffentlichkeit richtet, die monatelang nicht nur gegen al-Bashir, sondern auch gegen weitere militärische Beteiligung im „neuen“ Sudan protestierte. Oder die Menschen zu portraitieren, die trotz allem seit Jahren weitermachen: sogenannte Emergency Response Rooms, gewachsen aus den Nachbarschaftskommittees der Revolution, die seit dem Krieg all die Arbeit leisten, die die Kriegsparteien und internationale Organisationen nicht tun. Sie rationieren Lebensmittelspenden, organisieren Unterkünfte, bauen verlassene Gebäude, um in improvisierte Krankenhäuser, Notfallkantinen, Lernorte. Die Geschichte über eine unter Kriegsbedingungen sich selbst organisierende Gesellschaft bleibt in deutschsprachigen Medien unerzählt.

Eyes on Sudan

Der Appell #KeepEyesOnSudan entstand aus der sudanesischen Diaspora, als Reaktion auf das mediale Wegsehen im Westen und Aufruf an politische Bewegungen auf der ganzen Welt.

Denn auch bei jenen, deren Bezugswelt über klassische Medien hinausgeht und die sich in den vergangenen Jahren etwa mit Palästina oder der Ukraine beschäftigten, kommt der Sudan selten vor – er fehlt in den politischen Debatten, in postkolonialen Analysen, in Protestaufrufen. Woran liegt das? Wie kommt es, dass sich Menschen in anderen Kontexten massenhaft angesprochen fühlen, eigenständig weiterbilden, Geografien und Geschichte lernen, Täter und Mittäter benennen können – Khartum häufig aber nicht einmal auf einer Karte identifizieren könnten?

Geht es auch hier einfach um Vergessen? Ist es anti-schwarzer Rassismus, der dazu führt, dass die ‚linksdeutsche‘ Öffentlichkeit schlicht kein Interesse und keinen Bezug zum Sudan hat? Ist es die digitale Aufmerksamkeitsökonomie, in der Leid und Krieg stets im Wettbewerbsverhältnis zueinander stehen müssen? Steht der Sudan einfach zu weit unten in der „Hierarchie der Solidarität“, wie Sinthujan Varatharajah und Moshtari Hilal die abgestufte Anteilnahme auf den Begriff gebracht haben?

Es ist einfacher, sich nur selten und oberflächlich damit zu beschäftigen, an Jahrestagen der Revolution und des Kriegsbeginns Instagram-Posts zu teilen.

Wahrscheinlich treffen all diese Aspekte irgendwie zu. Gerade die rassistische Abwertung spielt im Sudan natürlich eine Rolle – nach innen wie nach außen, da ‚Sudanesisch-Sein’ selbst häufig auf einer arabisch-muslimischen Identifizierung beruht, die erst durch Arabisierungskampagnen und der Abgrenzung vom ‚Afrikanisch-Sein‘ konstruiert und aufrechterhalten wird. Einer Abgrenzung, die durch Jahrzehnte kolonialer Herrschaft unter dem Osmanischen Reich, Ägypten, Großbritannien und auch unter al-Bashir verfestigt wurde, um den Zugang und die Ausbeutung von Land, Ressourcen und Arbeit, insbesondere im Westen und im Süden, zu legitimieren. Der Genozid in Darfur Anfang der 2000er-Jahre baute auf genau solcher Abgrenzung auf, verübt von den paramilitärischen Janjaweed, einer Art Privatarmee des Regimes. Die RSF wird häufig als Nachfolgerin der Janjaweed verstanden, sie kämpfen oft entlang der gleichen Kategorien, an den gleichen Orten.

Die Kenntnis dieser Kolonialgeschichte und auch des Verhältnisses zwischen dem sogenannten Zentrum und den westlichen und südlichen Regionen ist Bedingung dafür, diesen Krieg zu verstehen. Dieser Voraussetzungsreichtum scheint den Konflikt für die internationale Auseinandersetzung ‚zu kompliziert‘ zu machen. Es ist einfacher, sich nur selten und oberflächlich damit zu beschäftigen, an Jahrestagen der Revolution und des Kriegsbeginns Instagram-Posts zu teilen.

Frust aufseiten sudanesischer Communities ist also legitim. Umso mehr jener, die nicht Teil der vermeintlich arabischen Elite im Zentrum sind. Es ist ein Frust, den viele andere Bewegungen schon lange kennen, eine endlose Debatte. Ist nun Darfur wichtiger als Khartum? Palästina wichtiger als Sudan? Oder doch die Ukraine?

Gerade der Sudan hat eine lange Geschichte, global gegen andere Orte ausgespielt zu werden, meist für Zwecke und Interessen außerhalb des Landes. Im Kalten Krieg war es mal die BRD, mal Israel, die den Süden oder den Norden des Landes unterstützten (im Falle Deutschlands mit massenhaften Waffenlieferungen, die bis heute zur Militarisierung des Landes beitragen).

Während des Genozids in Darfur war es al-Bashir, der von seinen eigenen Taten ablenkte, indem er Aktivist:innen und Journalist:innen vorwarf, sie sollen sich doch eher mit den toten Kindern in Palästina beschäftigen, als nach der Lage im Sudan zu fragen. Auf der anderen Seite passte die „Save Darfur“ Kampagne US-amerikanischer Prominenter, in der der Krieg als ein Beispiel für böse Araber gegen gute Afrikaner konstruiert wurde, perfekt für den rassistisch-islamophoben War on Terror der 2000er-Jahre.

Debatten, die solche Narrative und Hierarchien weiterführen, haben in den wenigsten Fällen mit ernsthaftem Interesse oder Solidarität für tatsächliche Menschen vor Ort zu tun. Was bleibt also für Bewegungen und Personen, die weder Aufmerksamkeitswettbewerbe mitmachen, noch den einen gegen den anderen Ort gegeneinander ausspielen lassen wollen?

Diasporische Solidaritäten

Ein Anfang könnte sein, sich gerade aufgrund der ungleichen Aufmerksamkeiten umso mehr mit den Verbindungen der verschiedenen Kontexte zu beschäftigen. Eine Analyse, eine Position zu entwickeln, die weder nur einen Kontext noch die deutsche Öffentlichkeit, sondern Zusammenhänge in den Mittelpunkt stellt.

Zusammenhänge wie beispielsweise die Rolle der Vereinigten Arabischen Emiraten. Sudanesische Medienschaffende und Wissenschaftler:innen wie Nisrin Elamin oder Husam Mahjoub forschen schon lange dazu, wie sich die geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen der Golfstaaten in Ostafrika ausleben, und die VAE sind gerade in diesem Krieg einer der größten internationalen Akteure. Nicht nur unterstützen sie die RSF, sie sind auch Zielland des informellen Goldhandels, durch den alle Seiten des Krieges sich weiter finanzieren.

Zusammenhänge wie die Rolle Russlands, und die Tatsache, dass der Sudan durch die Präsenz von Wagner-Truppen, die zur Unterstützung der Armee ins Land geschickt wurden, in den letzten Jahren auch zu einem Nebenschauplatz des Ukrainekriegs wurde. Zusammenhänge wie eine rassistische Abschottungspolitik, durch die es in Europa, Kanada oder den USA (wo nun ohnehin ein Einreiseverbot für Sudanes:innen gilt) kaum Notfallvisa oder Aufnahmeprogramme gibt, genau wie bei afrikanischen Student*innen in der Ukraine zu Kriegsbeginn.

Um den Sudan mit anderen Orten und Bewegungen zusammenzudenken, braucht es eine solche integrative Perspektive mehr denn je. Gerade in Deutschland, wo Bedrohung, Abschottung und Repression konstant zunehmen und wo Solidarität, Fürsorge oder Empathie fehlen.

Zusammenhänge wie die geteilte Erfahrung vieler Menschen in Khartum und Damaskus, die während der ‚Befreiung‘ ihrer Städte ein Unbehagen teilten – dass es ihnen nun vielleicht besser gehen könnte als zuvor, diese Freiheit aber meilenweit von einer sicheren, gerechten, wirklich befreiten Zukunft entfernt ist.

Eine strategische Analyse, die sich zum Beispiel Waffenlieferungen und -produktion widmet und fragt, bei wem und wo eigentlich von all diesen Kriegen profitiert wird. In England richten sich Sudan-Proteste beispielsweise gegen britische Waffenlieferungen an die VAE und bilden dadurch häufig Allianzen mit Protest gegen Lieferungen an Israel. (Ganz nebenbei ist Dubai auch ein Lieblingsreiseziel israelischer Soldat*innen geworden, um nach ihren Einsätzen Urlaub zu machen und ihre Genozid-Beteiligung auf Jetskis zu vergessen.)

Um den Sudan mit anderen Orten und Bewegungen zusammenzudenken, braucht es eine solche integrative Perspektive mehr denn je. Gerade in Deutschland, wo Bedrohung, Abschottung und Repression konstant zunehmen und wo Solidarität, Fürsorge oder Empathie fehlen. Dass dadurch nicht alle internen Hierarchien und Ausgrenzungen aufgehoben sind, ist offensichtlich. Und doch lohnt sich zumindest der Versuch, den bisherigen Umgang, die bisherige Berichterstattung und politische Auseinandersetzung mit dem Krieg im Sudan zu verändern. Und zumindest zu einem Bruchteil dem näher zu kommen, was ernsthafte internationale Solidarität erfordern würde.