Trauma Erlebnispark

Übersetzt von Schayan Riaz

AM 7. OKTOBER eröffnet im ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin die Nova-Ausstellung. In den folgenden sechs Wochen können Besucher:innen ein immersives Mahnmal betreten, das den 378 Opfern gewidmet ist, die bei den Angriffen der Hamas auf das Nova-Musikfestival am 7. Oktober ermordet wurden. „Die Ereignisse an jenem schwarzen Samstag“, heißt es auf der Website der Ausstellung, „werden als schockierender Kontrast zwischen Licht und Dunkelheit, Gut und Böse dargestellt – der für die ganze Welt von Bedeutung ist.“

Die Nova-Ausstellung wurde im Dezember 2023 in Tel Aviv eröffnet und ist seither international unterwegs – mit Stationen in New York, Los Angeles, Toronto, Washington D.C., Miami und Buenos Aires. Die Ausstellung, die sich von Stadt zu Stadt leicht unterscheidet, kombiniert multimediale Elemente – darunter Filmaufnahmen, Tonmaterial und sowohl Nachbildungen von Objekten des Festivalgeländes als auch echte Artefakte – und soll den Besucher:innen ein unmittelbares, körperlich erfahrbares Erleben des Tages ermöglichen. Initiiert wurde die Ausstellung von den Gründer:innen des Nova-Musikfestivals gemeinsam mit Unterhaltungsunternehmen und in Zusammenarbeit mit Breeze Creative, einem interaktiven Designstudio, das unter anderem mit dem Miami Children’s Museum, dem Land of Legends-Freizeitpark in der Türkei und Elbit Systems, einem israelischen Rüstungsunternehmen, zusammenarbeitet.

Um die Ausstellung – und einige der Fragen, die ihr Gastspiel in Deutschland aufwirft – besser einordnen zu können, spreche ich mit Ben Ratskoff, Assistenzprofessor im Bereich Kritische Theorie und Soziale Gerechtigkeit am Occidental College in Los Angeles und Mitglied des redaktionellen Beirats von the Diasporist. Im September veröffentlichte Ratskoff den Aufsatz „Prosthetic Trauma at the Nova Exhibition: Holocaust Memory, Reenactment, and the Affective Reproduction of Genocidal Nightmares“ im Journal of Genocide Research. Darin reflektiert er seine Besuche der Installationen in Los Angeles und New York – eine präzise Analyse der Ausstellung und zugleich eine Untersuchung größerer Strömungen in der Holocaust-Erinnerungskultur und von Museumspraktiken.

Zwei Jahre nach den Angriffen vom 7. Oktober hat Israels anhaltende Offensive im Gazastreifen inzwischen über 67.000 palästinensische Todesopfer gefordert. Wie Ratskoff in seinem Artikel argumentiert, verwischt die Ausstellung die Grenze zwischen Gedenkraum und Kriegspropaganda, verschleiert den Kontext und verstärkt das klaustrophobische Trauma der Ereignisse jenes Tages. Die Eröffnung im Tempelhofer Flughafen – übrigens ein Ort mit ikonischer NS-Architektur – dürfte daher besondere Aufmerksamkeit und Kritik hervorrufen. Obwohl ein Ticket 20 Euro kostet, hat die Berliner Landesregierung fast 1,4 Millionen Euro für die Ausstellung gezahlt – zu einer Zeit, in der die Folgen drastischer Kürzungen im Kulturbereich in der Stadt deutlich spürbar sind.

Als das Stadtmagazin tipBerlin eine Werbepartnerschaft mit der Nova-Ausstellung einging, protestierten freie Autor:innen des englischsprachigen The Berliner, die von tipBerlin herausgegeben wird. Sie sahen darin eine implizite redaktionelle Positionierung, der sie nicht zugestimmt hatten, und drohten, ihre Mitarbeit niederzulegen, sollte die Kooperation fortgeführt werden. Derzeit können Besucher:innen die Ausstellung besichtigen – wo ein limitiertes T-Shirt neben weiteren Merch-Artikeln für 90 Euro verkauft wird – während die Freelancer des Berliner Magazins im Streik ist.

– Julia Bosson

Julia Bosson: Du hast kürzlich in einem Artikel für das Journal of Genocide Research die „Nova Exhibition“ beschrieben. Kannst du uns durch die Ausstellung führen? Was können Besucher:innen dort erleben?

Ben Ratskoff: Die „Nova Exhibition“ ist ein mobiles Mahnmal, das an die Opfer des Massakers vom 7. Oktober beim Nova-Musikfestival nahe Re’im, im sogenannten Gaza Envelope, erinnert. Sie arbeitet mit einer immersiven, multimedialen Inszenierung, wie man sie eher aus Vergnügungsparks kennt, insbesondere aus sogenannten „Dark Rides“ wie Haunted Mansion oder It’s a Small World in Disneyland, bei denen Besucher:innen durch szenisch ausgestaltete Innenräume geführt werden. Diese Form der Immersion ist natürlich nichts Einzigartiges, sie ist symptomatisch für die zeitgenössische Museumspraxis insgesamt, auch in Gedenkstätten.

Bevor man die Ausstellung betritt, steht eine große Tafel mit ein paar einleitenden Informationen, die aber vor allem eine stark manichäische, melodramatische und letztlich entpolitisierte Erzählung anbietet: „Tausende strahlende Seelen kamen zusammen, um die bedingungslose Liebe und das Licht zu feiern. In einem Moment wird die festliche Stimmung zerstört. Der Engel des Todes stürzt herab, schickt eine Salve hasserfüllter Geschosse, die die Freude wie ein eisiger Winterwind zerschneiden.“ Hier werden die Opfer zu reinen Symbolen, während die Täter hinter einem abstrakten Prinzip des Bösen verschwinden.

Mit dem Sonnenaufgang wechselt die Musik vom symphonischen Höhepunkt zu pulsierendem Trance-Sound, und diese Wendung soll den emotionalen Übergang der Besucher:innen vom bloßen Zeugen zum stellvertretenden Teilnehmer am Festival markieren.

Der Beginn der Ausstellung folgt der Dramaturgie eines klassischen Pre-Show-Moments – einer Einleitung, die die Welt, die Figuren und den auslösenden Moment der „Fahrt“ etabliert. In diesem Fall sehen die Besucher:innen zunächst ein Video über das Festival selbst, das Trance-Musik als universellen Herzschlag der Menschheit feiert. Die Aufnahmen zeigen Festivalbesucher:innen in euphorischer Zeitlupe. Mit dem Sonnenaufgang wechselt die Musik vom symphonischen Höhepunkt zu pulsierendem Trance-Sound, und diese Wendung soll den emotionalen Übergang der Besucher:innen vom bloßen Zeugen zum stellvertretenden Teilnehmer am Festival markieren. Danach werden alle eingeladen, weiterzugehen.

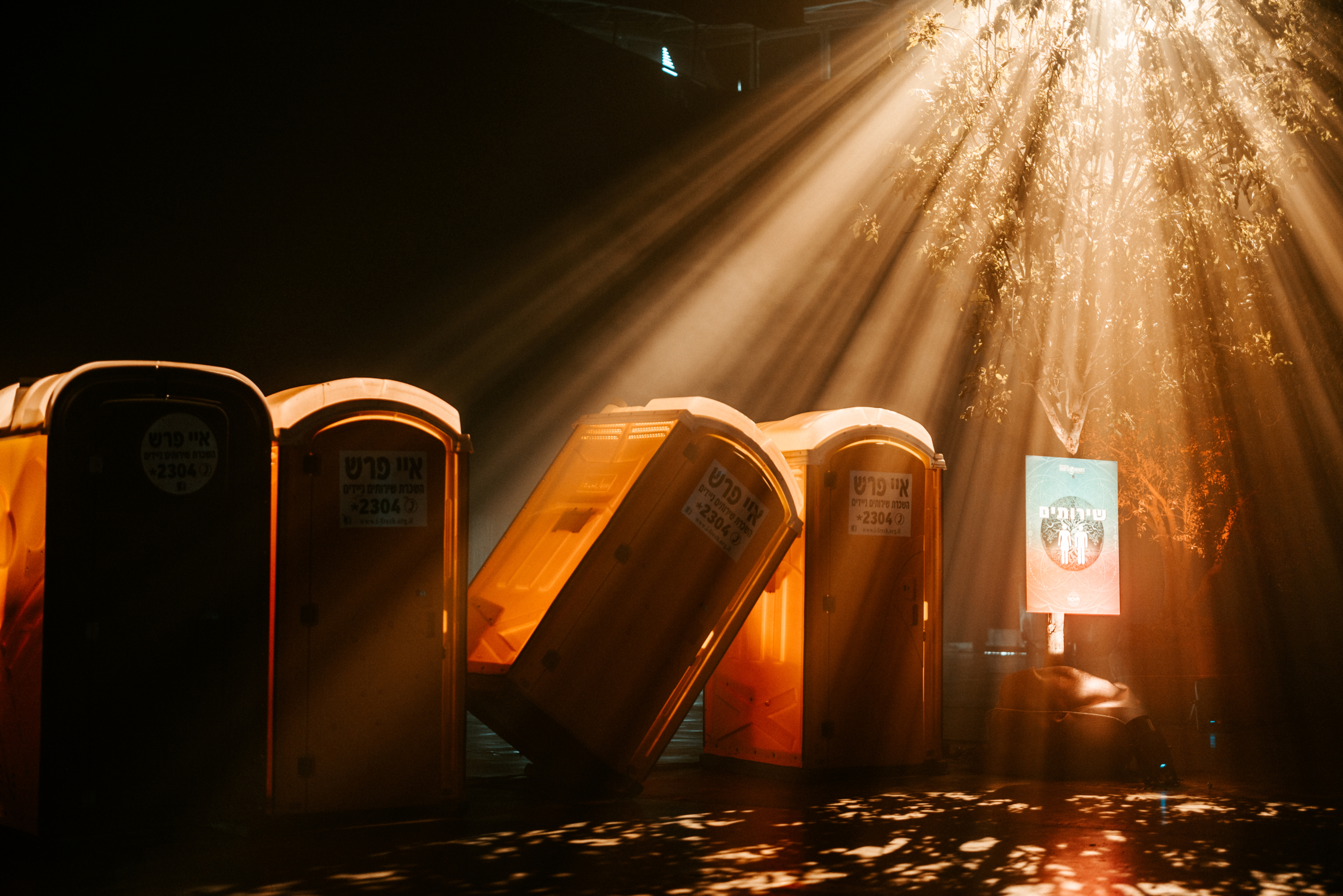

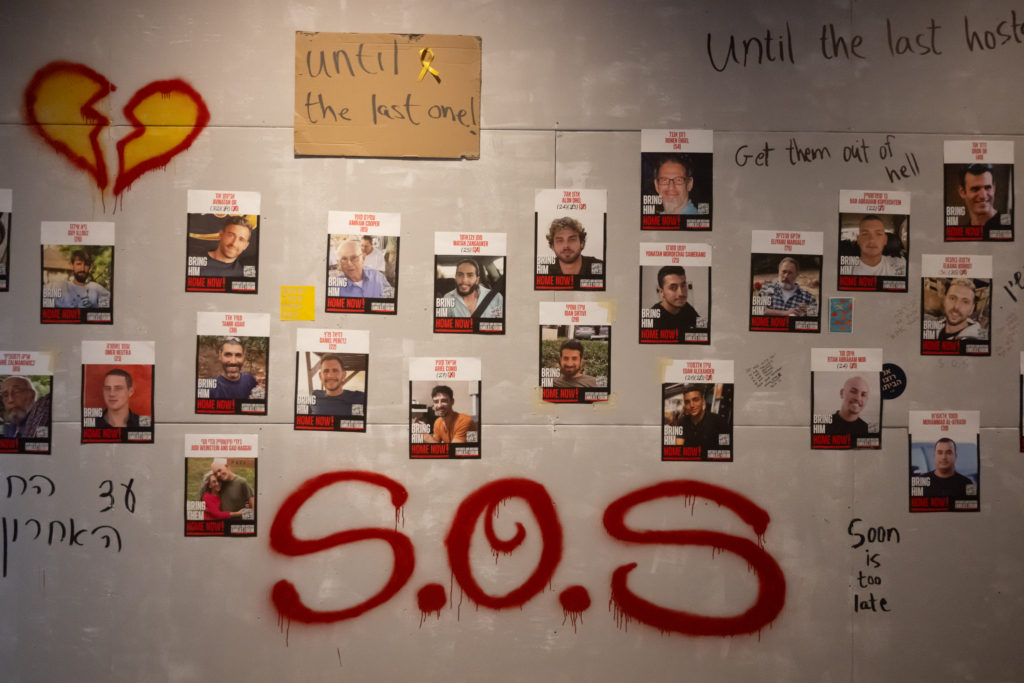

Der nächste Raum ist dunkel und soll das Festivalgelände nachempfinden. Es erinnert an den Gang durch ein Geisterhaus: Man bewegt sich in kleinen Gruppen durch niedrige, geschlossene Räume entlang eines klar vorgegebenen Weges und blickt zu beiden Seiten auf lebensgroße Installationen. Von den großen Leinwänden ertönt ein Chaos aus Schreien – anonymisierte Aufnahmen der Gewalt, sowohl aus der Perspektive der Täter als auch der Opfer, ohne kuratorische Einordnung, ohne Identifikationen, ohne Kontext. Zwischen den Bildschirmen stehen Dioramen mit Objekten, die vom Festival stammen – Schlafsäcke, Wasserflaschen, Zelte, Verpackungen. Eine Tafel am Eingang betont, dass alle Gegenstände „authentisch“ seien, und lädt die Besucher:innen ausdrücklich ein, sie zu berühren. Das erzeugt eine körperliche, Unmittelbarkeit, nah am Fetisch, als könne man das Trauma haptisch weitergeben. Dieser Raum ist der emotionale Kern der Ausstellung, in dem die Besucher:innen am stärksten aufgefordert werden, sich affektiv und imaginativ in die Rolle der Opfer hineinzuversetzen – eine Form von stellvertretender Opfererfahrung.

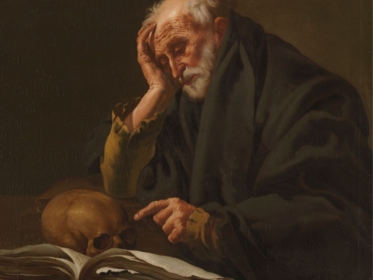

Schließlich gelangt man in einen großen Raum, in dem teils rekonstruierte, teils echte Objekte ausgestellt sind: mobile Toiletten mit Einschusslöchern, ausgebrannte Autos, eine nachgebaute Festivalbar, die aussieht, als hätte man sie gerade verlassen. Besonders eindrücklich ist der Tisch voller Schuhe der Opfer – eine klare Anspielung auf die museale Ikonographie des Holocaust.

JB: Mich interessiert, wie die Ausstellung die Besucher:innen als Beobachter:innen und als Stellvertreter:innen der Opfer positioniert, also jenes Gefühl einer „traumatischen Übertragung“ erzeugt, von dem du sprichst. Welche Wirkung hat das?

BR: Das ist keineswegs eine Erfindung der „Nova Exhibition“. Sie steht in einer längeren Tradition dessen, was Pascale R. Bos als „Holocaust-Pädagogik der Identifikation“ bezeichnet – ein Ansatz, der emotionale Identifikation mit den Opfern durch Simulation und Rollenspiel herstellt. Im United States Holocaust Memorial Museum in Washington etwa bekommen Besucher:innen eine Identitätskarte mit dem Namen einer realen Person, deren Schicksal sie am Ende erfahren – ob sie überlebt hat oder nicht. Es gibt dort sogar eine Simulation: Man geht durch einen Viehwaggon, unter einer Kopie des Arbeit Macht Frei-Torbogens von Auschwitz hindurch, und schließlich in ein nachgebautes Barackenlager – ein Erlebnis, das suggeriert, man sei „selbst dort“ gewesen.

Wann löscht dieses Verfahren die notwendige Distanz zwischen Besucher und Opfer aus und verwandelt fremdes Leid in ein konsumierbares Erlebnis?

Das Ziel ist Empathie. Aber irgendwann stellt sich die Frage: Wann löscht dieses Verfahren die notwendige Distanz zwischen Besucher und Opfer aus und verwandelt fremdes Leid in ein konsumierbares Erlebnis? Am Ende verlassen Besucher:innen das Museum unversehrt – ein Privileg, das die Opfer nicht hatten. Und so wird der Besuch zu einer emotionalen Achterbahnfahrt, ähnlich einem Horrorfilm oder einem Geisterhaus.

Im Fall der „Nova Exhibition“ hat diese affektive Identifikation mit den Opfern des 7. Oktober noch eine weitere Folge: Sie verhindert die kritische Auseinandersetzung mit den Ursachen und Konsequenzen jenes Tages. In einem Land wie den USA, das geografisch weit von Israel und Palästina entfernt ist, verstärkt sie Narrative jüdischer Unsicherheit, die wiederum zur Legitimation repressiver Politik dienen können. Das geschah auf zweierlei Weise, als die Ausstellung dort zu Gast war: Einerseits richtete sich die Ausstellung ausdrücklich an ein jüdisches Publikum, über Institutionen wie die Jewish Federation, die Besuche bewarben und teils sogar Gruppenreisen organisierten, oder über jüdische Studierendenorganisationen. Die Botschaft lautete im Grunde: Erlebt stellvertretend die Erfahrung antisemitischer Verfolgung. Andererseits eigneten sich lokale politische Eliten die Ausstellung an, um sie als Bühne zu nutzen, als Plattform, um Narrative der Unsicherheit zu verstärken und sie für eigene politische Agenden auszuschlachten.

In Europa stellt sich die Situation anders dar. Die Erinnerungskultur und Pädagogik des Holocaust hat sich hier, insbesondere in Westeuropa, meist gegen eine zu enge Identifikation mit den Opfern gewandt, die als unangemessen empfunden würde. Zudem ist die jüdische Bevölkerung weitaus kleiner als in den USA, was bedeutet, dass das Hauptpublikum wohl nicht jüdisch sein wird. Gerade in Deutschland, in diesem spezifischen post-tätergesellschaftlichen Kontext, stellt sich die Frage, was es bedeutet, sich mit jüdischen Opfern zu identifizieren – oder gar in deren Rollen zu schlüpfen. Und diese Fragen werden weiter verstärkt durch den Ort, der in Berlin für die „Nova Exhibition“ gewählt wurde, der Flughafen Tempelhof, selbst ein Relikt der Nazi-Zeit. Ich meine, die Ausstellung ist gewissermaßen buchstäblich ein Geisterhaus.

JB: Wenn man darüber nachdenkt, was es bedeutet, dass die Ausstellung nun in Deutschland gastiert, liegt es nahe, sie in einen größeren Trend einzuordnen – nämlich in die Tendenz einer übermäßigen Identifikation mit den Opfern des Nationalsozialismus, die oft aus einem fehlgeleiteten Verantwortungsgefühl oder einer pervertierten Form von Staatsräson entsteht. Wir hören immer wieder Deutsche, die persönliche Schmerzbekundungen über Antisemitismus äußern – selbst dann, wenn es sich bei dem angeblichen Antisemitismus nur um eine friedliche pro-palästinensische Demonstration handelt.

BR: Wenn Jüdinnen und Juden in den USA die Erfahrung von Opfersein, die die „Nova Exhibition“ vermittelt, für sich selbst übernehmen, dann liegt darin bereits ein Problem – eine Aufhebung der realen Distanz zwischen ihrem eigenen Leben und dem Schicksal derer, die am 7. Oktober tatsächlich betroffen waren. In Deutschland allerdings bekommt diese Aneignung eine tiefere, ethisch sehr heikle Dimension: Hier sind es nichtjüdische Deutsche, also die Erb:innen des Nationalsozialismus und Holocaust, die sich über die Ausstellung in die Rolle jüdischer Opfer hineinversetzen können. Auf diese Weise gelingt es ihnen, die Bürde der historischen Täterverantwortung abzustreifen und stattdessen die moralischen Privilegien von Opfersein für sich zu beanspruchen, ohne je selbst Leid oder Gewalt erfahren zu haben. Indem sie sich symbolisch in die Position jüdischer Opfer begeben, also durch das, was Adam Sutcliffe treffend als „communing with Jewish suffering“ bezeichnet hat, können sie anderen Antisemitismus vorwerfen – und zwar aus einer Position moralischer Unantastbarkeit heraus.

Trotz all der aufgeregten Debatten über „Holocaustrelativierung“ in Deutschland scheint es völlig akzeptabel, in der Erinnerung an den Nationalsozialismus palästinensische Migranten in den Blick zu nehmen – weil das nahtlos in ein ohnehin weit verbreitetes Klima von Fremdenfeindlichkeit und migrationsfeindlicher Politik passt.

In dieser Konstellation fügt sich die Ausstellung geradezu perfekt in bestimmte gesellschaftliche Diskurse in Deutschland: Für manche Teile der deutschen Öffentlichkeit sind die neuen „Nazis“ eben keine Deutschen, sondern palästinensische Muslime. Trotz all der aufgeregten Debatten über „Holocaustrelativierung“ in Deutschland scheint es völlig akzeptabel, in der Erinnerung an den Nationalsozialismus palästinensische Migranten in den Blick zu nehmen – weil das nahtlos in ein ohnehin weit verbreitetes Klima von Fremdenfeindlichkeit und migrationsfeindlicher Politik passt. Weiße Deutsche können so eine exklusive, nationalistische Identität wiederbeleben, während sie sich gleichzeitig auf die Seite jüdischer Opfer schlagen. Das ist – man kann es nicht anders sagen – ein bemerkenswertes, wenn auch groteskes Manöver. Als ich im Mai 2024 in Berlin war, sah ich ein Plakat für eine Party und Benefizveranstaltung im Club About:Blank, das das Nova-Logo zeigte und folgenden Slogan trug: „We Will Dance Again.“ Wer ist dieses „Wir“ in Deutschland? Es ist eine imaginierte Gemeinschaft, die sich als bedroht durch „antisemitische Barbaren“ inszeniert. Und erstaunlicherweise zählt man das deutsche Publikum zu diesem „Wir“.

Im selben Monat der Benefizveranstaltung wurde am Bebelplatz in Berlin der sogenannte Platz der Hamas-Geiseln errichtet – mit einer Rekonstruktion eines angeblichen „Hamas-Tunnels“, durch den Besucher:inner gehen konnten, um das Leiden israelischer Geiseln „nachzuempfinden“. Natürlich erlebten sie dort nichts, was dem tatsächlichen Leiden dieser Menschen auch nur annähernd gleichkäme – aber sie sollten glauben, es zu tun. Ich hörte, dass insbesondere Schüler:innen jüdischer Schulen zur Besichtigung eingeladen wurden. Was bedeutet es, wenn nichtjüdische Deutsche jüdische Kinder in eine Simulation dessen einladen, was sie selbst als antisemitischen Terror begreifen? Das ist mehr als bloßer Voyeurismus – da schwingt ein beunruhigender Zug von Sadismus mit.

JB: Das führt direkt zu einem deiner aktuellen Forschungsthemen – der Theorie des „hyperrealen Antisemitismus“. Du hast sie im Zusammenhang mit dem „Pogrom“ in Amsterdam im November 2024 beschrieben. Kannst du erklären, was du damit meinst und wie die Nova-Ausstellung in diese Dynamik hineinspielt?

BR: Nach dem 7. Oktober gab es, vor allem in den ersten Tagen und Wochen, viele Stimmen, die darauf hinwiesen, dass sich eine moralische Panik zusammenbraue. In diesem Zusammenhang neigten manche dazu, die Sprache jüdischer Angst und Unsicherheit einfach als ideologische Übertreibung abzutun. Aber als ich mit jüdischen Studierenden sprach, auch mit meinen eigenen, spürte ich, dass diese Gefühle für sie real und überwältigend waren. Auch wenn sie auf dem Campus keinerlei konkrete Bedrohung erfuhren, musste ich verstehen, was diese Empfindungen nährte und ihnen Ausdruck verlieh.

Das war einer der Gründe, warum mich die „Nova Exhibition“ interessierte – als ein Apparat, der bestimmte Affekte kultiviert, intensiviert und in eine Erzählung gießt. Ich begann zu untersuchen, wie öffentliche Diskurse über angeblich akute Bedrohungen durch Antisemitismus – und die Tendenz, Ereignisse nicht nur als antisemitisch, sondern als Wiederaufführung von Nazismus und Holocaust zu deuten – auf das kollektive Empfinden wirken. Wir wissen aus der Kriminologie, dass Angst vor Kriminalität selten mit tatsächlichem Anstieg von Kriminalität einhergeht.

Ich fand die Theorien des Hyperrealen hilfreich, um dieses Verschwimmen von Wirklichkeit und Imagination im gegenwärtigen Antisemitismusdiskurs zu begreifen – vor allem, weil dieser Diskurs so stark auf vertrauten Symbolen und Zeichen beruht. Das wurde besonders deutlich im November 2024, als Zusammenstöße zwischen israelischen Fußballfans und Einheimischen in Amsterdam von Politiker:innen fast unmittelbar als „Pogrom“ bezeichnet wurden. Jean Baudrillard beschreibt in Simulacres et Simulation das Prinzip der Simulation so: Wer eine Krankheit vortäuscht, bleibt einfach im Bett liegen und lässt die anderen glauben, er sei krank. Wer aber eine Krankheit simuliert, ruft in sich selbst Symptome hervor. Entscheidend ist: Das Hyperreale hat nichts mit bloßer Täuschung zu tun. Ein Pogrom hat in Amsterdam nicht stattgefunden, um Baudrillard zu paraphrasieren, aber die Wirkung dieser simulierten Erzählung war real. Die Theorie des Hyperrealen hilft zu verstehen, wie die Simulation von Antisemitismus – in der Sprache, in Bildern, in Diskursen – reale Symptome wie Angst erzeugen kann.

JB: Wenn diese Gefühle also real sind, dann ist auch die Angst real und sie muss ernst genommen werden. Mich interessiert, inwiefern hyperrealer Antisemitismus selbst realen Antisemitismus hervorbringen kann – einerseits, indem er Jüdinnen und Juden als hilflose Opfer darstellt, andererseits, indem er reale antisemitische Vorfälle verdeckt.

BR: Ja, das ist tatsächlich einer der zentralen Punkte. Die Macht und Faszination des Hyperrealen liegt gerade darin, dass es eine Unterscheidung zwischen echt und unecht fast unmöglich macht. Vielleicht spiegelt das auch ein Ungleichgewicht wider zwischen der emotionalen Wucht, die der Begriff Antisemitismus heute trägt, und der Komplexität seiner tatsächlichen Erscheinungsformen. Begriffe wie „Pogrom“ oder „Nazi“ sind, wie Sara Ahmed es beschreibt, sticky signs, also Zeichen, die durch ihre ständige Wiederholung mit affektiver Energie aufgeladen wurden. Das heißt nicht, dass Antisemitismus nicht real wäre. Aber die Formen, in denen er tatsächlich auftritt, erzeugen oft nicht dieselbe affektive Resonanz wie die imaginierte Variante. Wenn etwa eine Synagoge in Brand gesetzt wird oder Politiker:innen Verschwörungserzählungen über jüdische Finanzierer verbreiten, die angeblich Protestbewegungen steuern, dann ist das ohne Zweifel gefährlich. Doch es ruft nicht dieselbe emotionale Intensität hervor, wie wenn jemand mit politischem Einfluss sagt: „Gerade jetzt findet in Amsterdam ein Pogrom statt.“ Umberto Eco schrieb in Travels in Hyperreality, Disneyland erzeuge nicht nur eine Illusion von Wirklichkeit, sondern auch das Verlangen nach dieser Illusion. Im Zoo, sagt er, sind die Tiere langweilig – sie verstecken sich. In Disneyland hingegen springen die animatronischen Tiere aus dem Wasser, sie brüllen, sie sind überlebensgroß. Der Effekt übertrifft das Reale.

In der „Nova Exhibition“ ist dieser voyeuristische Zug besonders deutlich. Die Art, wie dort die Videoaufnahmen der Gräueltaten arrangiert sind, zu collageartigen Szenen gesteigerter Panik, fast ohne erklärenden Rahmen, macht das Leiden der Opfer zum öffentlich konsumierbaren Spektakel. Die Besucher:innen werden Zeugen der extremsten Momente von Verletzlichkeit und Erniedrigung, aber ohne, dass sie je wirklich verstehen, was sie da sehen oder warum.

Ähnlich berichteten einige jüdische Studierende, die sowohl die Schauplätze der Gräueltaten in Israel besucht als auch anschließend die „Nova Exhibition“ gesehen hatten, dass der Ausstellungsbesuch für sie emotional eindringlicher gewesen sei als der reale Ort. In der kontrollierten Inszenierung hätten sie das Gefühl gehabt, „wirklich dort“ gewesen zu sein. Das reale Gelände – still, leer, von Nachhall erfüllt – könne ein solches Gefühl nicht vermitteln. Ich denke, genau so funktioniert auch der öffentliche Diskurs: Die komplexe, widersprüchliche Realität, etwa dessen, was in Amsterdam tatsächlich geschah, ist nicht so emotional befriedigend wie die dramatische Erzählung vom Pogrom.

Die Frage, die wir uns also stellen sollten, lautet: Wie erzeugen Zeichen, Symbole und Ikonen des Antisemitismus – etwa das Pogrom als Bild – in der öffentlichen Rede über Antisemitismus eine Art Erregung, ja, eine Spannung? Offenbar besteht ein Bedürfnis, diese Narrative jüdischen Leidens zirkulieren zu sehen und zu konsumieren – eine Art voyeuristischer Sadomasochismus. Warum werden Fantasien antisemitischer Gewalt heute so schnell, so zwanghaft verbreitet und aufgenommen? Woher rührt dieses Verlangen nach Geschichten jüdischer Opfererfahrung? In der „Nova Exhibition“ ist dieser voyeuristische Zug besonders deutlich. Die Art, wie dort die Videoaufnahmen der Gräueltaten arrangiert sind, zu collageartigen Szenen gesteigerter Panik, fast ohne erklärenden Rahmen, macht das Leiden der Opfer zum öffentlich konsumierbaren Spektakel. Die Besucher:innen werden Zeugen der extremsten Momente von Verletzlichkeit und Erniedrigung, aber ohne, dass sie je wirklich verstehen, was sie da sehen oder warum.

JB: Der Raum mit den Schuhen, scheint direkt auf die Ikonografie des Holocaust zu verweisen, wie du sagst. Wie würdest du das im größeren Kontext der Diskussion über Analogie und Relativierung einordnen? 2023 wurde Masha Gessen der Hannah-Arendt-Preis entzogen, weil sie Gaza mit einem jüdischen Ghetto verglich. Deutschland verteidigt die Singularität des Holocaust mit großer Vehemenz und doch wird die Sprache und Bildwelt des Holocaust in die Deutung des 7. Oktober eingeflochten.

BR: Die „Nova Exhibition“ arbeitet ganz bewusst mit solchen emotionalen Abkürzungen. Diese Analogie ist kein Zufall – sie wird von der Ausstellung selbst hergestellt. Auf ihrem Instagram-Account wurde etwa ein Beitrag geteilt, der eine Installation aus der „Nova Exhibition“ mit dem bekannten Haufen von Schuhen im Auschwitz-Museum verschmilzt. Einerseits nutzt man hier die vertrauten musealen Ikonen der Holocaust-Erinnerung, um Besucher anzulocken – mit dem Versprechen einer ähnlichen Form emotionaler Katharsis, einer Art Dark Tourism mit moralischem Mehrwert. Andererseits spiegelt sich darin das Bedürfnis, die Ereignisse des 7. Oktober in eine kontinuierliche Holocaust-Erzählung einzufalten – und so etwas zu schaffen, das Sara Ahmed als „wound fetish“ bezeichnet: die Fixierung auf die Wunde als Quelle affektiver Authentizität. Diese Gleichsetzung löscht die grundlegende Differenz der historischen Gewalterfahrungen aus. Schon auf einer sehr simplen Ebene: Die Schuhe im Holocaust-Museum wurden von Kurator:innen gesammelt, die anderen wurden von Täter:innen konfisziert. Eine Unterscheidung, die durch das visuelle Echo völlig verschwindet.

Für mich gehört zu einer ethischen Form des Gedenkens an Gewalt und Gräueltaten zwingend die Reflexion über die Täter: über ihre Motive, über die Strukturen, die ihr Handeln ermöglichten und über die Bedingungen, unter denen wir selbst ihnen vielleicht ähneln könnten.

In gewisser Weise scheint die Integration des 7. Oktober in die Holocaust-Narrative naheliegend, angesichts der zentralen Rolle, die die Shoah im israelischen nationalen Selbstverständnis spielt. Zugleich wirkt sie aber auch absurd, wenn man bedenkt, dass der Staat Israel gerade gegründet wurde, um jüdisches Leben nicht länger in der Ohnmacht der europäischen Opfererfahrung zu belassen. Eine der Folgen dieser Gleichsetzung ist, dass sie die Verantwortung des israelischen Staates verdunkelt, insbesondere die gut dokumentierten Versäumnisse von Militär, Polizei und Geheimdiensten am 7. Oktober selbst. Indem die Ausstellung die Opfer als wehrlose Juden inszeniert, die von „Nazis“ überfallen wurden, verschleiert sie die tatsächlichen politischen und militärischen Kontexte – und stützt so letztlich die offizielle Kriegspropaganda.

Für mich gehört zu einer ethischen Form des Gedenkens an Gewalt und Gräueltaten zwingend die Reflexion über die Täter: über ihre Motive, über die Strukturen, die ihr Handeln ermöglichten und über die Bedingungen, unter denen wir selbst ihnen vielleicht ähneln könnten. Das steht im Widerspruch zu einem gängigen Zeitgeist, der vor allem die Stimmen der Opfer in den Mittelpunkt rückt, aus verständlichen und wichtigen Gründen. Aber wenn wir ernsthaft über Prävention sprechen wollen, dann müssen wir unseren Blick auch auf die Täter richten.

Ben Ratskoff ist Assistenzprofessor im Bereich Kritische Theorie & Soziale Gerechtigkeit am Occidental College. Er ist Teil des redaktionellen Beirats von the Diasporist.