Die Plakat Affäre

Übersetzt von Schayan Riaz

Außerhalb Frankreichs ist der rechtsextreme Provokateur und Fernsehmoderator Cyril Hanouna kaum bekannt. Seine auslaufende Infotainment-Show Touche Pas à Mon Poste! („Hände weg von meinem Sender“, eine Anspielung auf den alten antirassistischen Slogan Touche Pas à Mon Pote oder „Hände weg von meinem Kumpel!“) hat jeden Abend Millionen Zuschauer. In seiner Sendung aus der Sparte Pop-Demagogie schürt Hanouna islamfeindliche Ressentiments, spöttet über die LGBT-Community, verbreitet Fakenews, beschimpft Figuren aus dem linken Spektrum und bietet rechtsextremen Politiker:innen überproportional häufig eine Plattform (darunter auch Éric Zemmour, den aufgrund von rassistischer Hetze rechtskräftig verurteilten Verfechter der Theorie des „großen Austauschs“, der seine Kandidatur für das französische Präsidententamt 2022 in Hanounas Sendung erklärte).

Aufgefallen ist Hanouna auch wegen seiner Verbindungen zu Vincent Bolloré, dem französischen ultrakonservativen Milliardär und Medienmagnaten, dem der Sender gehört. Bolloré, gegen den derzeit wegen Korruption und Geldwäsche in mehreren afrikanischen Ländern ermittelt wird, ist wie Hanouna prominenter Fürsprecher einer l’union des droites (Union der Rechten). Dabei scheut Hanouna vor keinen Mitteln zurück: Vor den vorgezogenen Wahlen im letzten Jahr fädelte er ein Telefonat zwischen zwei Vertretern rechtsextremer Splitterbewegungen und Jordan Bardella ein, dem Parteivorsitzenden des Rassemblement National, und ermutigte sie zur Bildung einer Koalition. Besonders nach Marine Le Pens Verurteilung in der vergangenen Woche und ihrer damit zusammenhängenden fünfjährigen Ämtersperre wird unter vorgehaltener Hand davon gesprochen, dass Hanouna auch selbst eine Kandidatur in Erwägung zieht. Das erklärt auch das überraschende seiner Fernsehsendung.

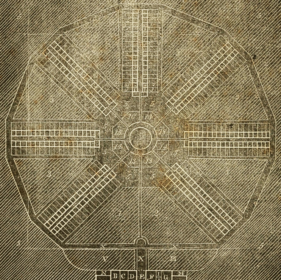

Anfang März war Hanouna, der selbst tunesisch-jüdischer Herkunft ist, Gegenstand einer Kontroverse, als die linke Partei La France Insoumise (LFI) ihn auf einem Plakat abbildete, das zu einer antifaschistischen Demonstration aufruft. Das Plakat — eines von vielen, die die Veranstaltung bewerben sollte auf denen die Portraits verschiedener Persönlichkeiten der Rechten zu sehen waren — wurde von einigen als antisemitisch eingeschätzt (darunter auch von solchen, die LFI nahestehen), woraufhin LFI das Plakat öffentlich zurückzog, um es durch eine neue Variante mit einer anderen Fotografie zu ersetzen. Die folgende Erklärung, die vom linken jüdischen Kollektiv Tsedek! veröffentlicht wurde, befasst sich mit dem entstandenen Aufruhr.

Die Erklärung von Tsedek! erscheint vor dem Hintergrund heftiger politischer Kämpfe in Frankreich, die sich seit Macrons Wiederwahl im Jahr 2022 noch verstärkt haben. LFI gehört zu der Koalition linker Parteien, die bei den vorgezogenen Wahlen im vergangenen Jahr trotz eines sich in den Umfragen abzeichnenden Sieges der Rechtsextremen den ersten Platz belegte. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb sehen sich LFI und ihre Verbündeten immer wieder Delegitimierungsversuchen ausgesetzt, oft durch Vorwürfe des systemischen Antisemitismus – ein solcher Fall ist die Hanouna-Kontroverse, wie Tsedek! weiter unten erklärt.

Dennoch erkennen viele — darunter auch Teile unserer Redaktion — im LFI-Plakat Ähnlichkeiten zur Bildsprache antisemitischer Stereotype, wie sie die Nazi-Propaganda in Filmen wie „Jud Süß“ und „Der ewige Jude“ verbreitet haben. Dass das Bild von Harouna durch Grok, Elon Musks KI-Software, generiert wurde, überrascht daher kaum. Ob der sich einstellende Effekt, nämlich die Anspielung auf tradierte antisemitische Stereotype, beabsichtigt ist oder nicht: Das Bild fordert die Linke auf besondere Weise heraus. In einer Zeit, da die extreme Rechte von den USA bis Deutschland wirksam darin geworden ist, Antisemitismusvorwürfe gegen die Linke im Rahmen eines Rückbaus von bürgerlichen Freiheitsrechten und der Freiheit der Lehre und Forschung zu instrumentalisieren, stellt sich die Frage: Wie kann die Linke mit Antisemitismusvorfällen umgehen, tatsächlichen oder auch vermeintlichen?

The Diasporist veröffentlicht die folgende Übersetzung von Tsedek!s Statement als einen Ansatz, um den Aufstieg der extremen Rechten und die Instrumentalisierung von Antisemitismusvorwürfen zu verstehen und auf beides zu reagieren. Wir hoffen, dass damit der Auftakt einer nötigen Debatte gegeben werden kann.

— Die Redaktion

Communiqué, veröffentlicht von Tsedek! am 19. März 2025

Seit fast anderthalb Jahren ist La France Insoumise (LFI) Ziel einer intensiven Delegitimierungskampagne, die darauf abzielt, sie aus dem sogenannten »republikanischen Lager« auszuschließen. Grund dafür ist ihr Einsatz gegen Islamophobie und ihre Palästina-Solidarität, wobei ihr vermeintlicher Antisemitismus nur als Vorwand dient. Die Kampagne hat in den letzten Tagen einen neuen Höhepunkt erreicht, nachdem LFI ein Plakat veröffentlicht hat, das zur antirassistischen und antifaschistischen Mobilisierung am 22. März aufgerufen und darauf Cyril Hanouna mit den Worten gezeigt hat: »Demonstration gegen die extreme Rechte, ihre Ideen … und ihre Vertreter!« Die Bildsprache des Plakats sei an antisemitische Nazi-Bilder angelehnt, hieße es, und erinnere an den Propagandafilm Der ewige Jude aus dem Jahr 1940, der unter der Aufsicht des Reichspropagandaministers Joseph Goebbels produziert wurde. Angesichts des medialen Aufschreis fand LFI es angebracht, das Plakat zurückzuziehen.

Darstellungen wie diese können verheerende Folgen haben, und als Aktivist:innen, die eine materialistische Analyse des Rassismus verteidigen, müssen wir sie gut abwägen und ernst nehmen. Beispielsweise hat die antisemitische Darstellung von Jüd:innen als geldgierig auch in der echten Welt Konsequenzen, wie die Entführung, Folterung und anschließende Ermordung von Ilan Halimi (Anm. d. Red.: ein junger jüdischer Mann, der 2006 zum Opfer einer selbsternannten »Gang der Barbaren« wurde, weil sie Halimi als Jude für reich hielten). Aus einer antirassistischen Haltung ist es daher notwendig, antisemitische Darstellungen überall zu bekämpfen, auch durch die Ächtung von Ausdrücken, die dazu beitragen, diese zu vermitteln.

Doch die von LFI im Rahmen einer antifaschistischen Mobilisierung produzierten Bilder mit der antisemitischen Staatspropaganda der 1930er- und 1940er-Jahre gleichzusetzen, ist sowohl politisch zweifelhaft als auch methodisch fragwürdig. Verfolgt LFI eine antisemitische Agenda? Nein. Bezeichnet LFI Cyril Hanouna als Juden? Nein. Ist dieses Bild Teil einer Kampagne, die sich gegen Juden richtet? Nein. Nichts in dem Kontext, in dem dieses Plakat produziert wurde, stützt die These, dass LFI eine antisemitische Haltung einnehmen würde. Hier wird deutlich, dass es ein sinnloses Unterfangen ist, antisemitische Tropen oder Darstellungen ohne Rücksicht auf den Kontext zu verurteilen, in dem die inkriminierten Darstellungen stehen, und dass es absurd ist, Parallelen zu ziehen zwischen einem Plakat, das zu Demonstrationen gegen die extreme Rechte aufruft, und einem Nazi-Propagandafilm. Die antisemitischen Produktionen der 1930er- und 1940er-Jahre unterstützten die Verfolgungspolitik gegen Jüd:innen, die als fremd und als Feinde von innen dargestellt wurden. Tatsächlich trägt diese Gleichstellung zu einer besonders verabscheuungswürdigen Relativierung des Nationalsozialismus bei. Denn — und das ist so offensichtlich, dass wir eigentlich nicht daran erinnern müssen — Darstellungen wie „Der ewige Jude“ führten nicht zu einem antifaschistischen Marsch, sondern es folgte die Vernichtung der Juden Europas. Antisemitismus ist eben nicht nur eine Frage von Bleistiftstrichen, sondern in erster Linie das Ergebnis konkreter Politik und von Diskursen sowie der Auswirkungen dieser Diskurse auf das gesellschaftliche Gefüge.

Die Rezeption dieses Bildes kann also nicht außerhalb des aktuellen Kontextes analysiert werden, der bereits von Antisemitismusvorwürfen durchdrungen ist und in dem der Kampf gegen diese Form des Rassismus für politische Zwecke missbraucht wird. Dieser Kontext erklärt weitgehend, warum das Plakat mit Cyril Hanouna etliche Menschen schockiert und warum gleichzeitig einige LFI-Aktivist:innen und -Führungskräfte eine Wagenburgmentalität entwickelt haben, was den Dialog zwischen ihnen erschwert. Um es einmal deutlich zu formulieren: Die Schlussfolgerung daraus sollte sein, dass die Verantwortung für diese Situation nicht bei LFI liegt.

Wenn wir Antisemitismus wirklich bekämpfen wollen, sind diejenigen, die diese Kampagnen führen, Teil des Problems. Um die Jüd:innen unter ihnen eine soziale und politische Demarkationslinie zu ziehen, als hätten Jüd:innen keine anderen sozialen Verflechtungen als unser Judentum, füttert nur die antisemitische Fantasie. Die Häufung solcher Kampagnen trägt zum allgemeinen Klima der Desinformation bei. Sie schüren nicht nur Desinteresse, sondern sogar Ablehnung des Kampfes gegen Antisemitismus. In diesem Fall wurde eine Großdemonstration gegen die extreme Rechte von ihrem ursprünglichen Zweck abgekoppelt. Die begleitende Medienberichterstattung zielte gänzlich darauf ab, die einzige politische Kraft, die in der Lage wäre, eine Alternative zum Faschismus zu bieten, als Reinkarnation der NSDAP darzustellen. Es scheint, dass alles dafür getan wird, unter Jüd:innen ein Gefühl der Isolation zu schaffen, während sie dem Groll der Gesellschaft ausgesetzt werden. Angesichts des Abgleitens in den Faschismus, von dem die meisten westlichen Länder betroffen sind, und der Herausforderungen, vor denen wir stehen, ist dies eine besonders verwerfliche und verantwortungslose Art, Jüd:innen ihrer Autonomie und Handlungsfähigkeit zu berauben.

In diesem Kontext grundsätzlicher Widrigkeiten, zu einer Zeit, in der der bürgerliche Block vom faschistischen Block fast nicht mehr zu unterscheiden ist, ist es umso wichtiger, sich Ablenkungsmanövern zu widersetzen, die darauf abzielen, unser Lager zu spalten. Die Übernahme der rhetorischen Mittel der Rechten und extremen Rechten im Namen des Schutzes von Jüd:innen ist keine tragfähige antirassistische Strategie und wird in keiner Weise ein stabiles Bollwerk gegen den Faschismus bilden. In diesem Zusammenhang ist die kontextblinde Verurteilung von Tropen, zusammen mit der Weigerung, ihre materiellen Folgen zu begreifen, nichts anderes als Schattenboxen, das riskiert, den Blick von den wirklichen Gefahren zu lenken.

Lesen Sie die Kommentare zu diesem Beitrag von Olga Sara Rozenblum and Marianne Dautrey und Aurelia Kalisky (auf Englisch).