Die große Täuschung

Übersetzt von Schayan Riaz

Foto: Stefan Korte. Courtesy: The Artist, Arcadia Missa, London and Maxwell Graham, New York.

An einem kalten Winterabend stand ich vor einem Waschsalon in Kreuzberg, am Ende der Straße, in der ich seit neun Jahren wohne. Ich hatte mir an dem Tag eine Gewichtsdecke gekauft, gegen meine Schlafstörungen. Während sie sich in der Waschmaschine drehte, scrollte ich durch alte Nachrichten.

Es ist bekanntermaßen schwer, gesunde Angst von Paranoia zu unterscheiden. Nehmen wir zum Beispiel die schleichende Sorge, dass, wenn es drauf ankommt, die Schutzmechanismen der Zivilgesellschaft wie Meinungsfreiheit oder das Recht auf ein faires Verfahren versagen und man sich plötzlich unter der Knute der Macht wiederfindet. Oder zum Opfer der Rache eines ehrgeizigen Politikers wird. Diese Sorge haben nicht selten dissidentische Künstler:innen und Intellektuelle, also genau diejenigen, auf die die Gesellschaft angewiesen ist, um eine kritische Distanz zur Macht zu wahren. Man möchte gerne glauben, dass solche Bedenken — gerade in einem Land mit einer so dunklen Vergangenheit wie diesem — getrost als Paranoia abgetan werden können. Aber das wäre ein Irrtum.

Die Räder der Justiz

Im vergangenen Sommer berichtete die Journalistin Pauline Jäckels in einer Recherche für die deutsche Zeitung ND über die Bemühungen von Joe Chialo (CDU), damaliger Berliner Senator für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt, einem lokalen Kulturzentrum namens Oyoun die Mittel zu streichen. Oyoun wurde 2021 gegründet und widmet sich nach eigenen Angaben „künstlerisch-kulturellen Projekten aus dekolonialen, queer*feministischen und migrantischen Blickwinkeln“. Auslöser für Chialos Bemühungen waren offenbar Vorwürfe der Hamas-Sympathie und des Antisemitismus innerhalb der Organisation, über die der Tagesspiegel berichtet hatte, und gegen die Oyoun wiederum zwei Verleumdungsklagen gewonnen hat. Jeder Versuch, die Finanzierung von Oyoun zu streichen, löste eine Untersuchung aus. Jede Untersuchung kam jedoch zu dem Ergebnis, dass die Vorwürfe nicht hinreichend zu belegen waren. Chialo ließ sich davon nicht beirren und schickte seine Mitarbeiter:innen auf eine juristische Trüffeljagd, um Gründe zu finden, aus denen die Finanzierung dennoch gestrichen werden könnte. Am Ende setzte er sich durch.

Chialo, der am 2. Mai dieses Jahres plötzlich sein Amt niedergelegt hat, hielt trotz Warnungen seiner Mitarbeiter:innen an seinem Kurs fest. Seine Handlungen könnten als Eingriff in die freie Meinungsäußerung interpretiert werden und eine existenzielle Bedrohung für die fünfzehn Mitarbeiter:innen von Oyoun darstellen, von denen einige für ihre Arbeitsvisa auf diese Jobs angewiesen waren. Die Berater:innen des Politikers übersahen jedoch eine weitere Gefahr. Durch sein Vorgehen würde der Verdacht aufkommen, dass die Antisemitismusvorwürfe nur ein Vorwand waren — eine erschreckende Schlussfolgerung in einem Land, in dem die Verharmlosung des Holocausts zu Recht als schweres Vergehen gilt.

Wenn eines Tages die lückenlose und wahrhaftige Geschichte der Berliner Kultur in der ersten Hälfte der 2020er Jahre aufgeschrieben wird, wird es weitgehend eine Geschichte des rechten Revanchismus sein, der durch eine systematische Rücknahme der dekolonialen und diversitätsfreundlichen Fortschritte der vorangegangenen Dekade geprägt war.

Fairerweise muss man sagen, dass Chialo nur das Protokoll befolgte. Eine rechtliche Entscheidung ist für deutsche Politiker:innen das, was für Zugezogene in Berlin ein Stoppschild ist: Empfehlungen, die von Fall zu Fall zu prüfen sind. Vor einigen Jahren organisierte die Aktivist:inengruppe „Deutsche Wohnen & Co. Enteignen“ ein erfolgreiches Bürgerreferendum, um 243.000 Wohnungen in Berlin, die sich im Besitz von Unternehmen befanden, wieder in den öffentlichen Besitz zu überführen. Als Reaktion darauf verzögerte die Berliner Stadtverwaltung einfach die Umsetzung des Referendums, bis die Bürger:innen müde wurden und aufgaben. Nachdem der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Benjamin Netanjahu erlassen hatte, stellte CDU-Chef Friedrich Merz — frisch zum Kanzler gewählt — klar, dass der israelische Ministerpräsident in seinem Land weiterhin willkommen sei. Auf die Frage, ob er die Autorität des Internationalen Gerichtshofs respektieren würde, sollte dieser Israel des Völkermords für schuldig befinden, antwortete der scheidende Kanzler Olaf Scholz, er halte die Entscheidung für „absurd“. So viel zum Thema „die Justiz ihre Arbeit machen lassen“.

Wenn eines Tages die lückenlose und wahrhaftige Geschichte der Berliner Kultur in der ersten Hälfte der 2020er Jahre aufgeschrieben wird, wird es weitgehend eine Geschichte des rechten Revanchismus sein, der durch eine systematische Rücknahme der dekolonialen und diversitätsfreundlichen Fortschritte der vorangegangenen Dekade geprägt war (die Tatsache, dass die Diversitätspolitik der 2010er Jahre oft nur symbolisch zum Ausdruck kam und dass diese Alibipolitik dazu diente, unveränderte Strukturen der Ungleichheit zu verschleiern, negiert weder ihre grundlegende Bedeutung noch die Brutalität der aktuellen Gegenreaktion). Es wird die Geschichte sein, wie eine der weltweit robustesten urbanen Bastionen des Multikulturalismus und der Nonkonformität in einen Strudel der Einschränkung der Freiheit gesogen wird. Dieser Prozess hat vielfältige Ursachen. Er ist Teil einer globalen totalitären Welle, wird aber auch von neoliberaler Politik vorangetrieben: einer Verdrängung der offenen Stadt — der Voraussetzung für freie Kultur und freies Denken — durch eine räuberische Immobilienspekulationsindustrie.

Unter Chialos Amtszeit, die 2023 begann, hat sich dieser Prozess nur noch beschleunigt. Alles, was kulturelle Organisationen tun müssen, um das Missfallen der politischen Macht zu erregen, ist, Perspektiven des globalen Südens Raum zu geben. Als in diesem Winter eine drastische Haushaltskürzung angekündigt wurde, wurde die Kultur aggressiv beschnitten, wobei Diversitätsprogramme besonders stark betroffen waren. Die Ausstellung „Spectres of Bandung“ sollte 2023 im Martin-Gropius-Bau eröffnet werden, wurde erst verschoben, dann endgültig abgesagt. Die Ausstellung war ein Forschungsprojekt, das sich mit der Bandung-Konferenz von 1955 befasste, an der ehemals kolonisierte Nationen teilnahmen. Eine Zeit lang versprach die Website des Museums neue Ausstellungstermine. Dann wurde „Spectres of Bandung“ wortlos zu einem Gespenst in der Ausstellungsvorschau.

Die Streichung der Kulturmittel durch die CDU ist eine politisch geschicktere Variante des auffälligen Hasses, den die rechtsextreme slowakische Kulturministerin Martina Šimkovičová in einer Telegram-Mitteilung aus dem Jahr 2024 zum Ausdruck brachte. „LGBTI+-NGOs“, schrieb Šimkovičová, “WERDEN KEINEN EINZIGEN CENT MEHR VOM KULTURMINISTERIUM ERHALTEN …“ Dies spiegelt auch die Drohung der Trump-Regierung wider, öffentlichen Schulen die Mittel zu streichen, die Programme für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion im Namen der Verteidigung der Bürgerrechte durchführen. Im Wettstreit um die extravaganteste Verzerrung der Logik liefert sich die Berliner Regierung, die mit der linken Hand „Antidiskriminierungsklauseln“ einführt und mit der rechten Hand die Mittel für Vielfalt kürzt, einen Wettstreit mit Trumps Amerika.

Foto: Guillaume Python. Courtesy of Fri Art Kunsthalle, Fribourg.

Der vergiftete Köder

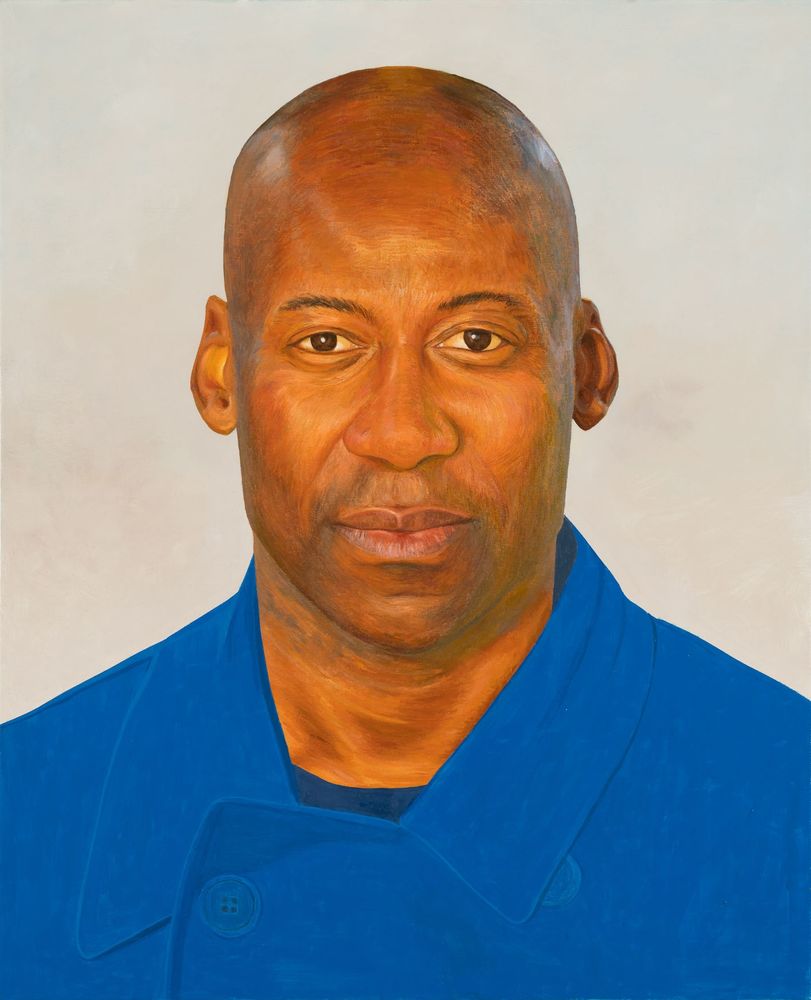

Auf Jäckels Artikel bin ich erst durch einen Vortrag gestoßen, den ich Anfang Februar im Haus der Kulturen der Welt in Berlin gehört hatte. Der Referent war der Autor Tobi Haslett, und sein Thema war ein neues Ölgemälde der:s australischen Künstler:in Hamishi Farah, das eigentlich in der diesjährigen Ausgabe der Transmediale, einem jährlichen Festival für digitale Kunst und Kultur, ausgestellt werden sollte. Der Transmediale war ein Gemälde von Michael Jordan versprochen worden. Aber „His Airness“ tauchte nicht auf. Stattdessen erschien eine fotorealistische Nachbildung des Porträts, das Joe Chialos Memoiren „The Struggle Goes On“ ziert.

Als das Gemälde eintraf, stand die Transmediale vor einer schwierigen Entscheidung: das Gemälde ablehnen und sich auf Vorwürfe der Zensur gefasst machen — oder es akzeptieren und damit riskieren, den Eindruck zu erwecken, sie seien nicht in der Lage , einen Schwarzen Mann von einem anderen zu unterscheiden, und gleichzeitig einer parodistischen Attacke auf einen Politiker Raum zu geben, der bekanntermaßen ein Faible dafür hat, unbotsame Institutionen zu zerschlagen.

Wenn Kulturorte in Berlin keine Inhalte zulassen würde, die sich mit Gaza befassen, würde sie stattdessen ein Bild des Mannes zeigen, der in den Augen vieler Menschen wesentlich verantwortlich ist für die Taktik, solche Inhalte in deutschen Institutionen zu verbieten.

Dass dieses Festival, ein Hort für kritische Medientheorie, überhaupt ein geeigneter Ort für ein Gemälde wäre, ist nicht selbsterklärend. Eine Rezension von Lua Vollaard für Metropolis M ist aufschlussreich. Vollaard spekuliert, dass nach dem Festival in 2024, von dem einige Teilnehmende ihre Teilnahme aus Protest kurzfristig abgesagt hatten, die diesjährige Ausgabe der Transmediale präventiv von Inhalten zum Krieg in Gaza befreit wurde. Vollaards Behauptung wurde scheinbar durch Gesprächen mit einem Künstler bestätigt, der berichtete, dass seine geplante Teilnahme an der Ausstellung gestrichen worden sei, nachdem er mitteilte, dass er sich in seiner Arbeit mit Palästina auseinandersetzen würde. Die Kurator:innen des Festivals bestreiten diese Annahme und verweisen auf ihre Aufnahme des Themas in ihrem Programm.

Die Ereignisse aus dem Vorjahr und die weit verbreitete Empfindlichkeit gegenüber solchen Inhalten führt zum größten Teil zu Chialo zurück: Im Dezember 2023 hatte er eine Klausel eingeführt, die Empfänger:innen staatlicher Kulturförderung dazu verpflichtete, eine Erklärung zu unterzeichnen, in der sie sich zu einer „vielfältigen Gesellschaft“ bekannten und „jede Form von Antisemitismus“ ablehnten. Diese Klausel enthielt jedoch ein großes Problem: Sie stützte sich auf die umstrittene IHRA-Definition von Antisemitismus, die von Expert:innen wegen ihrer Unklarheit scharf kritisiert worden war. Sie warnten, dass die Tendenz, Antisemitismus mit Kritik an Israel gleichzusetzen, den Kampf gegen Antisemitismus schwäche. Indem sie sicherstellte, dass jede Kritik an Israel ohne Einschränkung als antisemitisch angesehen werden konnte, schien die Klausel darauf ausgerichtet zu sein, die ohnehin schon katastrophale Einschränkung der politischen Meinungsfreiheit noch zu verschärfen. Nach einem offenen Protestbrief von über 4000 Kulturschaffenden wurde sie verworfen.

All dies geschah im Schatten der Bundestagsresolution „BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten – Antisemitismus bekämpfen“, noch bevor Chialo im Amt war. Der Antrag aus dem Jahr 2019 von CDU/CSU, SPD, FDP und den Grünen (unmittelbar nach einem ähnlichen, allerdings gescheiterten Antrag durch die AfD), sah ein Verbot der Unterstützung von Gruppen vor, die mit der BDS-Bewegung in Verbindung stehen. Obwohl die Resolution rechtlich nicht bindend war, führte sie dazu, dass Kultureinrichtungen ihre Zusammenarbeit mit Künstler:innen beendeten, die im Verdacht standen, den Boykott zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund einer sanften Zensur bleiben sowohl Künstler:innen als auch Journalist:innen skeptisch gegenüber institutionellen Reaktionen auf bestimmte Themen, die sie in ihrer Arbeit nachgehen.

Der Versuch, Farahs Gemälde auszustellen, folgte daher einer gewissen Trojanisches-Pferd-Logik. Wenn Kulturorte in Berlin keine Inhalte zulassen würde, die sich mit Gaza befassen, würde sie stattdessen ein Bild des Mannes zeigen, der in den Augen vieler Menschen wesentlich verantwortlich ist für die Taktik, solche Inhalte in deutschen Institutionen zu verbieten. Letztendlich schaffte das Pferd es immerhin zur Hälfte aufs Festival: Farahs Gemälde durfte während Hasletts Vortrag gezeigt werden, aber danach nicht mehr.

Foto: Tom Bowditch. Courtesy of the artist, Arcadia Missa, London and Maxwell Graham, New York.

Der Wechsel

„Hey Joe“, dachte ich, als ich Farahs Gemälde gegenüberstand: „Was machst du da mit diesem Blick, während du in die Ferne starrst?“ Das Bild zeigt Chialos Schultern und Brust, bedeckt von einem schweren Mantel mit Kragen, dessen Farbe irgendwo zwischen Cadenabbia-Türkis und Rhöndorf-Blau. Chialos Kopf schwebt vor einem fahleren weißen Hintergrund.

Farahs Gemälde ist eine spöttische Nachahmung eines Hofporträts. Dies wird vor allem durch die Art und Weise seiner Präsentation auf der Transmediale deutlich. Hasletts Vortrag nahm — gelinde gesagt — eine skeptische Haltung gegenüber Chialos Beitrag zur Verteidigung der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit ein. Angesichts der Tatsache, dass der Vortrag in Zusammenarbeit mit dem Kurator des Gemäldes, Eugene Yiu Nam Cheung, organisiert wurde, schien die vorhergehende „Täuschung“ des Festivals eine gemeinsame Provokation gewesen zu sein. Aber in seiner sprachlosen Schlichtheit und der absurden Nachahmung eines PR-Fotos eines Politikers ist das Werk subtiler.

1996 veröffentlichte der südafrikanische Autor J.M. Coetzee sein Buch „Giving Offense“, eine Sammlung von Essays über Zensur. Eine Passage aus dem ersten Text hätte als Begleittext zu Farahs Leinwand dienen können. „Je genauer die Imitation“, schreibt Coetzee,

„desto unmittelbarer und unwiderstehlicher ruft sie beim Betrachter Gelächter hervor. Allein aufgrund ihrer Prominenz werden Mächtige zu Objekten von Imitationen, die sie verspotten oder zu verspotten scheinen und die nur mit Gewalt unterdrückt werden können. Doch in dem Moment, in dem sie gegen diese Darstellungen als die Verfälschungen, die sie sind, vorgehen, verraten sie eine Verwundbarkeit gegenüber Spott (oder scheinen sie zu verraten).“

Das ist der Zwiespalt, in dem sich Chialo befindet: Nimmt er den vergifteten Köder, zeigt er, dass er den Witz nicht versteht.

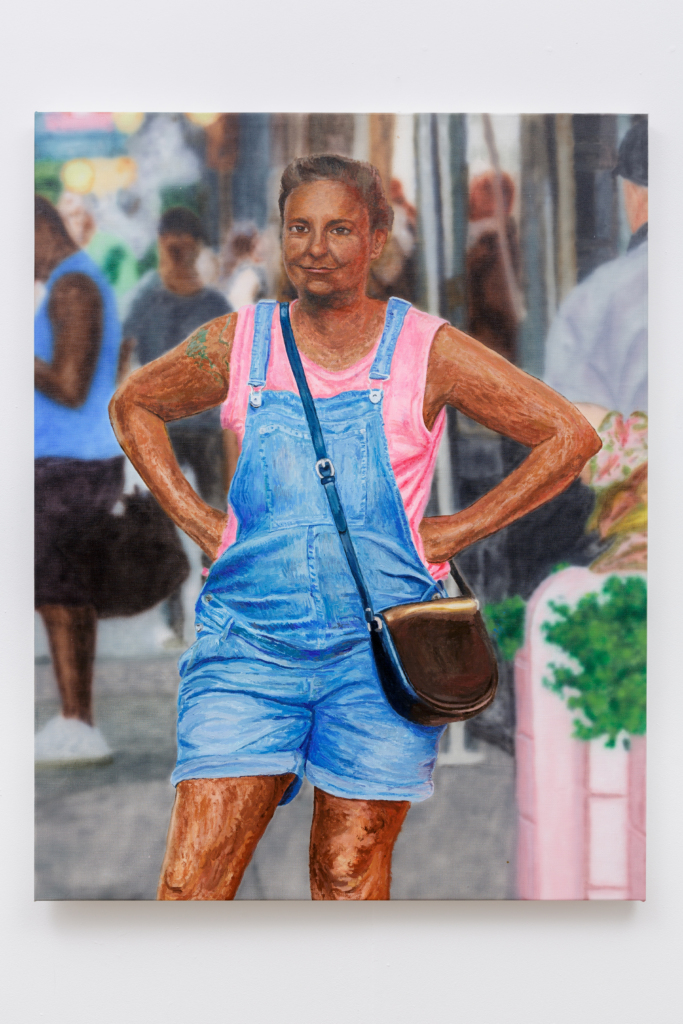

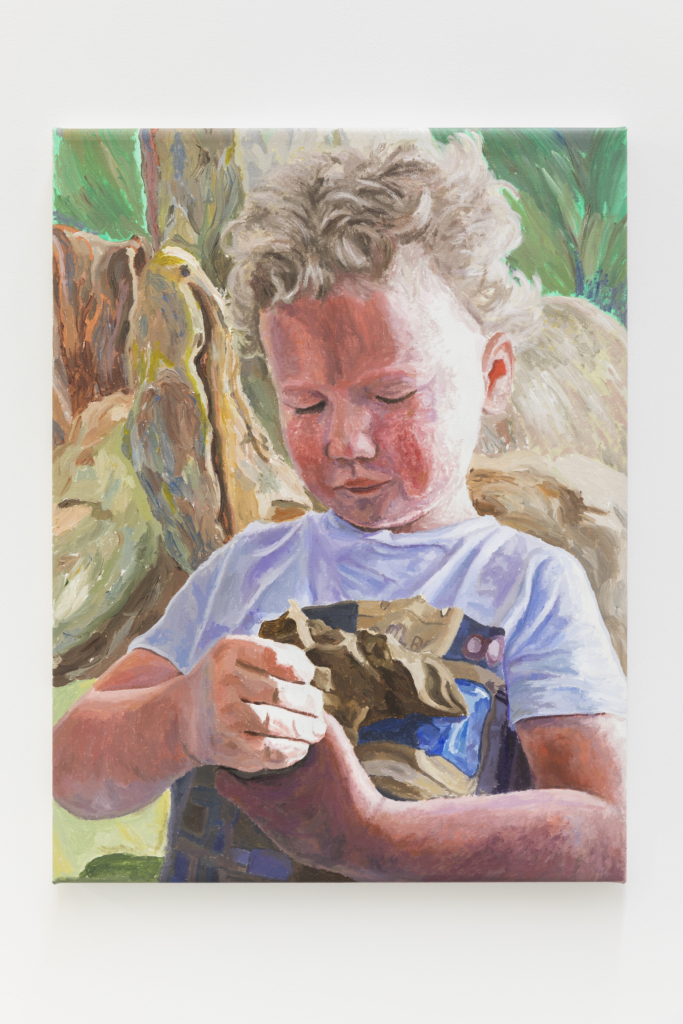

Das Chialo-Gemälde war nicht der erste Ausflug Farahs als Maler-Troll. Farahs bekanntestes Bild, Arlo (2018), zeigt den Sohn der amerikanischen Malerin Dana Schutz. Dieses Werk war eine Reaktion auf das berüchtigtste Werk von Schutz, das ein zentrales Dokument aus dem Kampf der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung adaptierte: das Foto von Emmett Till, einem schwarzen Teenager, der wegen angeblicher Annäherungsversuche an eine weiße Frau gelyncht wurde, in seinem offenen Sarg. Dieser Fauxpas der weißen Schutz brachte sie in den Fokus der Call-Out-Kultur der späten 2010er Jahre. Ihr schlimmster Fehler war eine völlige Fehleinschätzung der Bedeutung ihrer Malweise und deren Unangemessenheit für ihr Thema. In dem Till-Gemälde trieb Schutz ihren cartoonhaften Expressionismus auf die Spitze. Sie muss geglaubt haben, dass ihre plastischen Pinselstriche aus dicker Ölfarbe Tills zerfetztes Gesicht bewegend wiedergeben würden. Stattdessen verwandelten sie den rassistischen Mord in einen malerischen Fetisch.

Wenn das Potenzial für Missverständnisse eine beängstigende Realität des Menschseins ist, dann ist es auch eine notwendige Voraussetzung für Kunst. Farahs Antwort auf Schutz’ Gemälde zeigte das Kind der Künstlerin, das direkt in die Kamera blickt. Obwohl die nach unten gerichteten Augen des Kindes seine Seele zu schützen scheinen, unterstreicht diese Position auch seine Ohnmacht: sowohl gegenüber Farah als auch gegenüber dem Apparat der zeitgenössischen Bildsammlung. Auf diese Weise überrascht Arlo seine Betrachter:innen auf mehrfache Weise.

Das Gleiche gilt für Farrahs Gemälde von Chialo. Während Hasletts Vortrag wurde ich mir immer unsicherer, ob der stumpfe Blick des Senators Macht als solche ausdrückte oder etwas Tieferes und Dunkleres. Vielleicht eine traurige Freude an der Macht. Aber auch eine entsprechende Blindheit gegenüber ihren schrecklichen Folgen: Folgen, die zuerst die Machtlosen treffen, aber unvermeidlich auch die Mächtigen selbst, indem sie nicht zuletzt ihre Wahrnehmung von Gerechtigkeit und der Kostbarkeit des Lebens verzerren.

Am Morgen des 2. Mai geschah etwas Seltsames mit Farrahs Gemälde. Es wurde plötzlich zu einem Porträt rücksichtsloser Macht, wie man sie im Rückspiegel sieht: verloren, leer, entmachtet oder verbraucht.

Was bleibt also von Chialos Vermächtnis? Kein vernünftiger Mensch könnte behaupten, dass sein Werk die Kultur gefestigt oder den „gesellschaftlichen Zusammenhalt“ gefördert hat.

„Heute habe ich den Regierenden Bürgermeister um die Entlassung aus meinem Amt als Senator für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt gebeten“, schrieb Chialo in einer am Morgen veröffentlichten Mitteilung.“ Auf den ersten Blick war diese Entscheidung eine Gewissensentscheidung. Die von seiner Partei geplanten weiteren Kürzungen, so erklärte Chialo, gingen zu weit und stellten eine ernsthafte Bedrohung für die Berliner Kultur dar. Darüber hinaus hätten Spannungen zwischen ihm und den Wähler:innen einen konstruktiven Dialog unmöglich gemacht. Das waren unerwartete Worte aus dem Mund eines Mannes, der wiederholt Gesprächsangebote zurückgewiesen hatte. Wie Jäckels berichtete, hatte Oyoun mehrfach Chialos Büro um einen Dialog gebeten, da sie sich darauf vorbereiteten, dass ihre finanzielle Lebensader gekappt werden würde.

Angesichts dieser Ungereimtheiten könnte ein Beobachter spekulieren, ob es sich hierbei um einen Rücktritt oder um eine „Rücktrittserklärung“ handelt. Nach dem Sieg der CDU bei den Bundestagswahlen galt Chialo als Nachfolger von Claudia Roth im Amt als Kulturstaatsminister. Am 28. April gab Chialos Partei bekannt, dass diese Position stattdessen von Wolfram Weimer besetzt wird, einem konservativen Redakteur und Verleger, der weder auf Erfahrungen in Politik, noch in der Kultur verweisen kann. Derselbe Beobachter könnte sich auch fragen, ob Chialos eigene politische Karriere gerade Opfer derselben politischen Rücksichtslosigkeit geworden ist, deren Handlanger er bereitwillig geworden war.

Foto: Tom Bowditch. Courtesy of the artist, Arcadia Missa, London and Maxwell Graham, New York.

Kunst und Macht

All dies weckt ein Unbehagen, das ich während Hasletts Vortrag empfunden habe. Obwohl ich mit dem meisten, was er sagte, übereinstimmte und über die Michael-Jordan-Anekdote laut lachen musste, fühlte ich mich in eine reale Version der Online-Echokammern versetzt, die Debatten auf katastrophale Weise zu Strömen selbstbewusster Meinungen reduziert haben. Chialo saß auf der Bühne, blickte leicht finster unter den Scheinwerfern hervor, und sein Kopf wurde zum Meme — ein gefundenes Fressen für ein Publikum, das nach der kathartischen Benennung eines gemeinsamen Feindes hungerte. Es wäre zu großzügig, Chialo als Sündenbock zu bezeichnen. Aber die individualisierte Logik der Kritik, die Farahs Gemälde verkörpert, dient weitgehend demselben Zweck: der Befreiung von der gewaltigen Herausforderung, sich mit Macht auseinanderzusetzen, wie sie tatsächlich artikuliert wird. Das gilt systemisch und quer durch das gesamte Spektrum der neoliberalen, konservativen und rechten Politik.

Angesichts der gewaltigen Herausforderung, die dieses Projekt darstellt, ruft Farahs provokantes Gemälde auch eine Verzweiflung hervor, die immer wieder zu empörten Vorwürfen führt. Es ist nicht nur ein Porträt, sondern in einem seltsam produktiven Sinne auch ein Symptom für die scheinbar ausweglose Situation, in der wir uns befinden. Nämlich die Herausforderung, die unbestreitbare deutsche (oder einfach menschliche) Verantwortung zur Abwehr von Antisemitismus zu unterstützen und gleichzeitig den Abbau von Verfassungsrechten durch die Zensur von Protesten gegen die jahrzehntelange illegale Besetzung des Westjordanlands durch Israel, die gewaltsame Verelendung der Menschen im Gazastreifen und nun, nach den abscheulichen Verbrechen vom 7. Oktober, die unerbittliche Ermordung unschuldiger Palästinenser:innen sowie die vollständige Zerstörung der palästinensischen Kultur und Infrastruktur, einschließlich Schulen und Krankenhäuser, durch die IDF.

Was bleibt also von Chialos Vermächtnis? Kein vernünftiger Mensch könnte behaupten, dass sein Werk die Kultur gefestigt oder den „gesellschaftlichen Zusammenhalt“ gefördert hat. Im Gegenteil, zwischen dem bedeutenden, politisch engagierten Teil der Berliner Kulturszene und den deutschen Institutionen herrschen nun Feindseligkeit und Misstrauen. Für die erstgenannte Gruppe wird Chialo immer der Mann bleiben, der versucht hat, durch ein strukturelles Verbot legitimer politischer Proteste in der Kultur die Drecksarbeit der Rechten zu erledigen. Das Gesicht in Farrahs Gemälde wird als das eines Kulturagenten im Apparat staatlicher Repression in Erinnerung bleiben.

Derzeit laufen Abschiebeverfahren gegen vier Aktivist:innen, die von der Regierung aufgefordert wurden, Deutschland zu verlassen — andernfalls würden sie zwangsweise abgeschoben. Da keiner von ihnen einer Straftat beschuldigt, geschweige denn verurteilt wurde, besteht kaum ein Zweifel daran, dass die Abschiebungen eine außergerichtliche Bestrafung für ihre Palästina-Solidarität sind. Die Liste der Künstler:innen, Schriftsteller:innen und Aktivist:innen, die in Deutschland zensiert wurden, ist so lang geworden, dass sie die Fähigkeit des Durchschnittsbürgers, sich zu engagieren, überfordert. Polizeibrutalität gegen Aktivist:innen kommt oft vor und ist gut dokumentiert. Die Zensur funktioniert. Während Umfragen immer wieder zeigen, dass eine Mehrheit der Deutschen Israels Vorgehen im Gazastreifen und im Westjordanland ablehnt, werden Demonstrationen zu diesem Thema von weißen liberalen Deutschen kaum besucht.

Daraus folgt: Wenn Künstler:innen und Kunstinstitutionen weiterbestehen wollen, insbesondere wenn sie als progressive Akteur:innen weiterbestehen wollen, dann muss ihre Politik der Vielfalt die einzige Form annehmen, die eine echte Politik der Vielfalt annehmen kann, nämlich die rigorose Verflechtung mit einer Politik der Klassenfrage.

Zu den Schlussfolgerungen, die sich aus den jüngsten Angriffen auf die Kunstförderung ziehen lassen, gehört, dass das Sprichwort „Alle Kunst ist politisch“ zwar ein Klischee ist, aber dennoch unumstößlich wahr. Wie Sarah Schulman letztes Jahr in einem Gespräch mit dem Journalisten Ben Mauk bei Oyoun betonte, ist gerade die Kunst zu einem Schlachtfeld geworden, auf dem um das Recht auf freie Meinungsäußerung gekämpft wird. Die Rechte hat die politische Bedeutung der Kunst bestätigt, indem sie zwei Gruppen öffentlich zu Feinden erklärt hat, die der verarmten und überarbeiteten Bevölkerung angesichts der klaffenden Ungleichheit und der katastrophalen Inflation leicht als solche präsentiert werden können: öffentlich finanzierte Künstler:innen und Kunstinstitutionen, also sprich die vermeintlich dekadente und verwöhnte Elite, und Ausländer:innen, die seit jeher Arbeitsplätze wegnehmen und die lokale (sprich: weiße, deutsche) Kultur bedrohen.

Daraus folgt: Wenn Künstler:innen und Kunstinstitutionen weiterbestehen wollen, insbesondere wenn sie als progressive Akteur:innen weiterbestehen wollen, dann muss ihre Politik der Vielfalt die einzige Form annehmen, die eine echte Politik der Vielfalt annehmen kann, nämlich die rigorose Verflechtung mit einer Politik der Klassenfrage. Dies erfordert auch subtile, komische und moralisch komplexe Verhaltensweisen der Kunst.

Weinen und Lachen

In seinem Essay „Tart Wit, Wise Humor“ aus dem Jahr 1991 argumentierte der amerikanische Kunstkritiker Donald Kuspit eindrucksvoll, dass die historische Avantgarde im Kern „eine eloquente Neuformulierung des komischen Geistes“ gewesen sei. „Avantgarde zu sein bedeutet, durch die bewusste Entwicklung eines komischen Sinns eine psychische Wiedergeburt anzustreben — Optimismus statt Pessimismus, trotz der Erkenntnis der unangenehmen Realität der Welt.“ Damals wie heute wäre ‚unangenehm‘ eine milde Umschreibung.

Eine schwere Angstdecke kann nicht viel gegen die Angst ausrichten, die durch den Despotismus der letzten Zeit in Deutschland ausgelöst wurde. Ich hatte vor Kurzem einen Albtraum, in dem ich von einem skrupellosen Apparatschik gejagt wurde. So funktioniert natürlich Zensur, sie verfolgt einen in den Träumen und lähmt das moralische Denken. Über jeder erhobenen Hand, die protestiert, schweben Drohungen. Denk an deine Karriere. Denk an deine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland. Denk an das Leben, das du dir hier aufgebaut hast. Währenddessen schleicht sich Angst ein, die Stimmbänder versteifen und demokratische Normen verkümmern.

Irgendwo in all dem ist vielleicht auch Platz für künstlerische Gags und Lachen. Wenn auch nur als Antwort auf den Wahnsinn der Macht. Und solange es die Art von Lachen ist, die Gleichgültigkeit verhindert und die Stille stört. Denn wie jemand einmal gesagt hat: Der Kampf geht weiter.

20. Mai 2025: Dieser Artikel wurde aktualisiert, um Gespräche mit den Kurator:innen und Teilnehmer:innen der Transmediale über die Inhalte der diesjährigen Ausgabe des Festivals zu berücksichtigen. Darüber hinaus stand in einer früheren Version fälschlicherweise, dass SAVVY Contemporary 50 % seiner Finanzierung verloren habe. Trotz der Drohung einer Kürzung um 50 bis 100% hat SAVVY Contemporary seine Finanzierung für dieses Jahr nicht verloren.