Augen weit geschlossen

Übersetzt aus dem Englischen von Dejla Jassim

WER DAS HAUS VON Semiha Berksoy in Istanbul zum ersten Mal betrat, muss sofort ihren Kühlschrank bemerkt haben. An jeder seiner Seiten hingen, so wie an jeder anderen freien Fläche in ihrem Haus, ihre Gemälde. Berksoy malte überall, sie malte, wo sie nur konnte, als gäbe es die Grenze zwischen Leben und Kunst nicht.

Semiha Berksoy war die erste international anerkannte Sängerin aus der Türkei, angeblich die erste, die in Europa auftrat, und eine bahnbrechende Künstlerin, deren surreale, unheimliche Selbstportraits sich in keine Schublade stecken lassen. Sie war extravagant, überlebensgroß, kleidete sich gerne mal von Kopf bis Fuß in Pink und ließ die Welten der Oper und der bildenden Kunst spielend miteinander verschmelzen – einmal erschuf sie ein kinetisches Gemälde, „La Tosca’nın Temsili“, bei dem die Arme der Figur beweglich sind und das an Berksoys Auftritt 1941 in Ankara als Floria Tosca erinnert.

Dennoch hatte ich noch nie von ihr gehört – bis zu einem Besuch des Hamburger Bahnhofs in Berlin, wo noch bis zum 11. Mai eine Retrospektive sechzig Jahre ihrer künstlerischen Laufbahn (und ihren Kühlschrank) in Szene setzt. „Semiha Berksoy. Singing in Full Colour“ zeichnet ihre lebenslange Verbindung zu Berlin nach, wo sie in den 1930er-Jahren Musik studierte, und zeigt ihre tiefe Verbundenheit zur Kulturlandschaft ihrer Heimat Türkei sowie zu Deutschland. Die Ausstellung zeigt, dass ihre Zeit in Deutschland sie beruflich geprägt hat, sie dort soziale Kontakte knüpfte und Einflüsse fand, die ihr ganzes Leben lang anhielten. Aber was ist mit den politischen Umständen ihrer Zeit? Wie reagierte eine Frau, die sich in den 1930ern im Berlin der Nazis aufhielt, auf ihr Umfeld? Wo ist hier die Leerstelle?

Das Gesicht einer neuen Republik

Um Berksoy zu verstehen, muss man mit der Republik beginnen, die sie feierte. 1923 war Berksoy 13 Jahre alt und das Osmanische Reich gefallen. Eine neue Nation, die Republik Türkei, entstand – und positionierte sich mit einem neuen Selbstverständnis als modern, säkular und im Einklang mit den kulturellen Idealen Europas. Sie verstand Kunst, insbesondere die Oper, als Zeichen des Fortschritts und Frauen auf der Bühne als Symbol der Modernisierung. Berksoy fand sich inmitten dieses Umschwungs wieder und bekam als erste Türkin staatliche Förderung für ein Opernstudium in Berlin.

Als gebildete, weltoffene und talentierte Frau war sie das Aushängeschild der jungen Republik. Ihre künstlerische Laufbahn begann 1928, als sie an der Akademie der Schönen Künste Malerei studierte und sich in Keramik und Bildhauerei ausbilden ließ. Doch sie beschränkte sich nie nur auf eine Disziplin. Muhsin Ertuğrul, der einflussreiche Regisseur am städtischen Theater Istanbul, brachte Berksoy auf die Bühne. 1934 spielte sie die Hauptrolle Ayşim in Özsoy (1934), der ersten Operninszenierung der Türkei, persönlich in Auftrag gegeben von Mustafa Kemal Atatürk, der auch zur die Premiere kam.

Bevor sie nach Berlin abreiste, rief Hikmet ihr in einem Schreiben ins Gedächtnis, in welche Welt sie sich hineinbegab: „Möge dein Weg frei sein; nicht Hitlers Land, sondern Beethovens Heimat; ich wünsche dir Erfolge, keine blutigen, sondern solche voller Leben.“

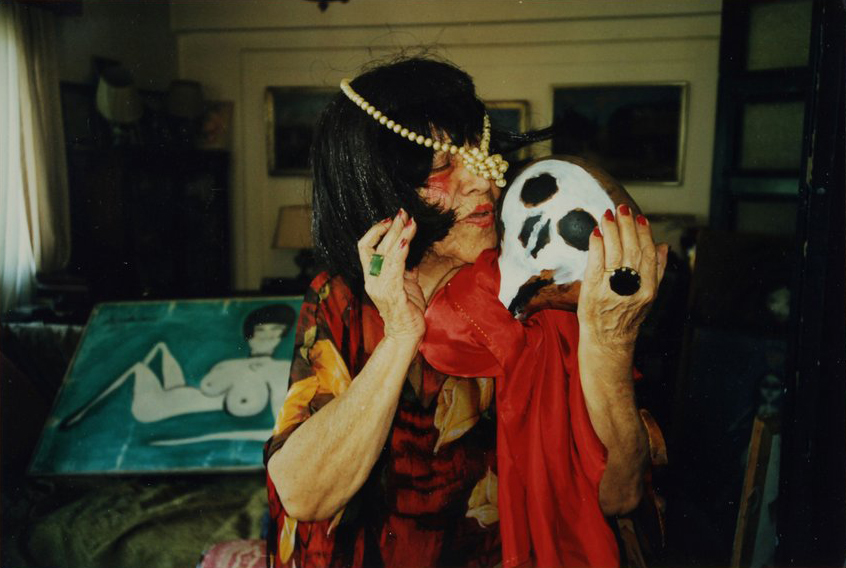

Ihre Gemälde erzählen jedoch eine andere Geschichte: Sie sind keine glattgebügelten, nationalistischen Loblieder auf den Fortschritt, sondern intime Selbstportraits und surreale, chaotische Bilder. Berksoy malte sich selbst, immer und immer wieder, in verschiedenen Zuständen – manchmal trotzig, manchmal bestürzt, meistens allein. Ihr Körper ist nackt und ausgestellt, die Farben heftig, die Komposition immer verstörend. Ihre unverwechselbaren roten Backen starren einen von Holzfaserplatten und Leinwänden an , und auch ihre Familienmitglieder und ihre künstlerischen Einflüsse sind oft abgebildet. Sie behandelte ihre Gemälde nicht als Ware, sondern als spirituelle Gefäße. Sie umgab sich mit ihnen oder verschenkte sie in dem Glauben, sie trügen die Geister ihrer Geliebten in sich. Wenn der türkische Staat an ihr seinen Erfolg maß, dann musste er sich damit abfinden, dass ihre Kunst sich nicht so leicht ausschlachten ließen.

Berksoy bewegte sich in intellektuellen Kreisen und knüpfte enge Freundschaften mit großen Persönlichkeiten aus der Kunst, allen voran Nâzım Hikmet. Ihre Beziehung zu Hikmet war Romanze, künstlerischer Austausch und Freundschaftsdienst zugleich. Der revolutionäre Dichter und überzeugte Kommunist kam für seine staatskritischen Texte über zehn Jahre in Haft, musste später ins Exil in die Sowjetunion und wurde ausgebürgert. Unterdessen spielte Berksoy in Opern mit, die Atatürk höchstpersönlich in Auftrag gab. Ihre Nähe zu Hikmet lässt darauf schließen, dass ihr diese politischen Kämpfe bewusst waren, doch ihre Werke spiegeln dies kaum wider – was die Frage aufwirft, ob sie sich selbst überhaupt als Teil einer politischen Bewegung sah. Mied sie die Nähe zu jeder Ideologie bewusst – oder war sie einfach von ihrer eigenen Vision eingenommen? Bevor sie nach Berlin abreiste, rief Hikmet ihr in einem Schreiben ins Gedächtnis, in welche Welt sie sich hineinbegab: „Möge dein Weg frei sein; nicht Hitlers Land, sondern Beethovens Heimat; ich wünsche dir Erfolge, keine blutigen, sondern solche voller Leben.“

Die Berliner Jahre

Berksoy kam 1936 nach Berlin, als eine von viele Türk:innen, die im Zuge der Modernisierungspläne der Republik ins Ausland geschickt wurden. Die Idee war simpel: Studierende fahren nach Europa, eignen sich dort Wissen und Fähigkeiten an, kommen zurück und bauen die „neue Türkei“ auf. Es wurde erwartet, dass Berksoy, die zu dem Zeitpunkt bereits eine vielversprechende Opernsängerin war, später nach Istanbul zurückkehrt und ihre Karriere im städtischen Theater fortführt.

Die türkischen Studierenden in Berlin hatten es gut. Sie tauchten in die Kulturszene der Stadt ein, gingen häufig ins Theater oder in die Oper. Ihre Stipendien waren großzügig, ihr Status gesichert. Das Nazi-Regime hatte Jüd:innen durch seine rassistische Gesetzgebung verboten, ihre Wohnungen an Deutsche zu vermieten, weshalb viele Türk:innen in den erstklassigen Wohnungen am Kurfürstendamm unterkamen. Fotos von Berksoy aus dieser Zeit – im Pelzmantel mit leicht geneigtem Hut – sprechen Bände über Komfort und Privilegien.

Nach einem Vorsingen beim deutschen Gesangslehrer Paul Lohmann, der in Ankara einen Gesangsstudiengang aufgebaut hatte, wurde sie an der Musikhochschule Berlin zugelassen. In Berlin trat sie auch auf, jedoch nicht so, wie die Geschichte oder diese Ausstellung es gerne erinnern. 1939 spielte sie in einer studentischen Inszenierung von „Ariadne auf Naxos“ mit, eine kleine Veranstaltung im Rahmen der Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag von Richard Strauss. Sie erntete viel Lob für ihre Stimme, doch es gibt keine Belege dafür, dass sie jemals in einer der großen Opern Berlins auftrat. Ein Absagebrief bestätigt, dass sie sich – erfolglos – als unbezahlte Nebendarstellerin beim Chor des Preußischen Staatstheaters bewarb.

Während ihr die Türen der Hochkultur größtenteils verschlossen blieben, brachte sie ihre Rolle in „Ariadne auf Naxos“ in die Nähe einer wichtigen Figur, des Theaterregisseurs Hanns Niedecken-Gebhard, bekannt für seine Inszenierung der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 1936, einem der berühmtesten Beispiele für Nazi-Propaganda. Niedecken-Gebhard arbeitete mit Berksoys Kommiliton:innen an der Musikhochschule zusammen und unterstützte sie bei der Regie von „Ariadne auf Naxos“ – auch bei studentischen Aufführungen – vor allem in Nazi-Deutschland – war die Politik nie weit von der Bühne entfernt.

Unter den Nazis?

Doch Berksoys Berliner Jahre drehten sich nicht nur um Musik, es ging um Beziehungen, den Verkehr in wichtigen gesellschaftlichen Zirkeln und intime Momente, die ihr Leben prägten. An der Hochschule lernte Berksoy Elisabeth Schwarzkopf kennen, die Deutsch-Britische Opernsängerin, eine der besten Sopranistinnen ihrer Zeit – und Mitglied der NSDAP. Berksoy korrespondierte darüber hinaus mit einem gewissen Fritz Schäfer, den sie 1938 kennengelernt hatte. Sie schrieben sich kontinuierlich, selbst nachdem alle türkischen Student:innen 1939 in Folge des Krieges Deutschland verlassen mussten. Seine Briefe offenbaren ein unangenehmes Detail: Als sie sich kennenlernten, war Schäfer Teil der SA. Später schloss er sich der Luftwaffe an. In einem Brief, der weitere Einblicke in die Art der Gespräche gibt, die Berksoy zu dieser Zeit führte, erwähnt Schäfer ihre Annahme, dass deutsche Soldaten nicht mit ausländischen Frauen tanzen dürften, womit er nicht einverstanden war. Tatsächlich wollte er sie wiedersehen.

Doch scheinbar sah Berksoy in Berlin nicht in erster Linie die Stadt, von der aus Verfolgung und Massenmord organisiert wurden – sie war einfach noch nicht fertig mit der Stadt, hatte hier einst studiert und wollte wieder dazugehören, ihre Kunst an diesem Ort fortsetzen.

In einem Brief von 1941 gratuliert Berksoy einem nicht benannten Professor zum Geburtstag und äußert den Wunsch, trotz des Krieges nach Berlin zurückzukehren. Ein anderer Brief, von 1944, ist ein Empfehlungsschreiben von ihrem Professor Paul Lohmann und eine Bescheinigung über ihre Zeit an der Hochschule. Das Dokument wurde in der Türkei notariell beglaubigt, doch neben dem türkischen Stempel ist noch etwas zu sehen: Der Reichsadler mit dem Hakenkreuz, das Symbol Nazi-Deutschlands. Eine Erinnerung daran, dass die als Institution voll und ganz unter dem Nazi-Staat operierte. In ihrer Bewerbung muss Berksoy die Fragen „nur für Angehörige der jüdischen Rasse” gesehen haben. Einige Professoren unterzeichneten ihre Briefe mit „Heil Hitler”. Das kann ihr alles nicht entgangen sein.

Doch 1942, während in Europa der Zweite Weltkrieg tobte, machte sich Berksoy auf den Weg zurück nach Berlin, in der Hoffnung, ihr Studium fortzusetzen – ohne Erfolg. Zu diesem Zeitpunkt war die „Endlösung“ bereits in vollem Gange. Millionen von Menschen waren von den Nazis vertrieben, deportiert oder getötet worden. Doch scheinbar sah Berksoy in Berlin nicht in erster Linie die Stadt, von der aus Verfolgung und Massenmord organisiert wurden – sie war einfach noch nicht fertig mit der Stadt, hatte hier einst studiert und wollte wieder dazugehören, ihre Kunst an diesem Ort fortsetzen.

Der Geschichte verloren

Nichts von all dem ist zentraler Bestandteil der Ausstellung. Als ich mich daran machte, Semiha Berksoys politische Einstellung zu ergründen, hoffte ich, etwas zu finden, das in den offiziellen Aufzeichnungen ausgelassen wurde, etwas, das darauf hindeutet, wie diese Frau, die so viel Geschichte miterlebt hat, auf diese Geschichte reagiert hat. Einst füllte sie Opernhäuser, doch heute füllt ihr Schweigen über die von ihr erlebte Geschichte den Ort, den sie hinterließ. Die Retrospektive im Hamburger Bahnhof sowie die türkische Presse präsentieren Berksoy als avant-garde und zeitlos, ihre Gemälde wurden zu opernhaften Vignetten zusammengesetzt und haben Besucher:innen in die wunderliche Welt hineingezogen, die sie sich geschaffen hat.

Aber ich bin mir nicht sicher, ob das die ganze Geschichte ist.

Vielleicht sind Berksoys Werke ein Beispiel für Eskapismus, für das Bedürfnis, zu träumen, sich selbst zu mythologisieren und über die politische Unschönheit der Zeit zu erheben. Oder für Berksoys notgedrungenes Arrangieren mit der Zeit, in der sie lebte, und dem, was damit einherging. Schließlich war sie eine Frau, die von Ideologie umgeben war – von Männern in Uniform, von sich verfestigenden Machtstrukturen, von einer Welt, die Menschen aktiv von ihren Rängen stößt, sie eliminiert.

Berksoy wurde in die politisch brisantesten Zeiten Deutschlands und der Türkei hineingeboren. In der Türkei feierte man sie als Opernstar und nahm sie als Beweis, dass das Land auf der Weltbühne „angekommen“ war, dass eine moderne türkische Frau es in Europa „zu etwas bringen“ konnte (trotz ihrer tatsächlichen Misserfolge in Berlin). Im Westen, insbesondere in Deutschland, erlangte sie vor allem durch ihre Gemälde Anerkennung. Sie kehrte immer wieder zurück, besuchte die Bayreuther Festspiele und trat in der Talkshow von Alfred Biolek auf, aber immer nur als exzentrische Künstlerin, als Frau, die in ihrem eigenen wundersamen Universum lebte, als wäre sie mit der Außenwelt nie in Berührung gekommen. Als hätte sie die dunkelste Zeit Deutschlands nicht gezeichnet.

Ich denke, dass das vielleicht beabsichtigt war: Hikmet sagte ihr, dass sie nicht in Hitlers Land, sondern in Beethovens Land käme – und das nahm sie sich zu Herzen, wandte sich bewusst von der Politik ab und suchte „nur” die Kunst.

Diese Weigerung, sich mit der Wirklichkeit zu beschäftigen, verstört mich. Ohne sie bleibt nur das Ringen und der Versuch, herauszufinden, welche ihrer Handlungen aus Überzeugung, aus Opportunismus, aus Freundschaft, aus Ehrgeiz oder aus demselben Impuls heraus erfolgten, die Welt zu sehen und ihren Horizont zu erweitern, den viele junge Frauen teilen. Sie wollte die Erste sein, die Beste, und scheinbar war ihr das genug. Keine Spur eines politischen Ethos, keine Abrechnung mit den Mächten, die sie überhaupt so einzigartig gemacht hatten. Wir haben zwar ihre Selbstporträts, aber wir werden nie erfahren, wie sie den NS-Staat sah. Oder wovor sie die Augen verschloss.