Wer nicht über Rassismus reden will, soll auch sonst die Fresse halten

Friedrich Merz soll „die Brandmauer“ zu Fall gebracht haben, habe ich gelesen. Hunderttausende gingen deswegen in den letzten Wochen auf die Straße, hielten Schilder hoch und sangen von Widerstand, Zusammenhalt und davon, dass man jetzt die Demokratie schützen müsse. Aber was hat es mit diesem sagenumwobenen Monument „Brandmauer“ überhaupt auf sich? Als meine Mutter 1980 nach Deutschland kam, gab es den Begriff „Brandmauer“ im politischen Tagesgeschehen noch nicht, dafür aber ehemalige NSDAP-Mitglieder in deutschen Parlamenten.

In der politischen Rhetorik der späten 90er-Jahre tritt die Metapher erstmals in Erscheinung. Ich weiß nicht, woher sie stammt und warum sie in der Debatte um Abgrenzung nach rechts so sehr an Bedeutung gewonnen hat, dass man glauben könnte, sie sei immer schon da gewesen. In meiner Wahrnehmung basiert die deutsche Mythenbildung nach 1945 auf lauter solcher aufgeladenen Worte, die die deutsche Identität nach dem Nationalsozialismus beschreiben und fassen sollen: Worte, die Veränderung verheißen, wie „Erinnerungskultur“, „Einwanderungsland“ und „Multikulti“ – aber auch Worte, die einen autoritären Status Quo festschreiben wollen, wie z.B. die „Leitkultur“, oder Begriffe, die zweckentfremdet wurden, wie bspw. die „Staatsräson“, die aus dem Bereich der Außenpolitik zu einem Instrument der gesellschaftlichen Debatte geworden sind – oder der Verhinderung einer solchen.

Einige dieser Worte (aus dem linken, antifaschistischen Spektrum) habe ich verinnerlicht, sie haben mich politisch geprägt und aktiv werden lassen, in dem vielleicht naiven Glauben, dass sich in diesem Land wirklich etwas verändern kann, wenn wir uns nur redlich um gesellschaftliche und politische Teilhabe und ein gutes Leben für alle bemühen. An dem „wir“ hege ich heute erhebliche Zweifel, habe ich in den letzten Jahren doch häufiger festgestellt, dass es auch Mauern gibt, die Menschen wie mich aktiv von der Aushandlung dessen, wer hierher gehört und mitgestalten darf, ausschließen sollen.

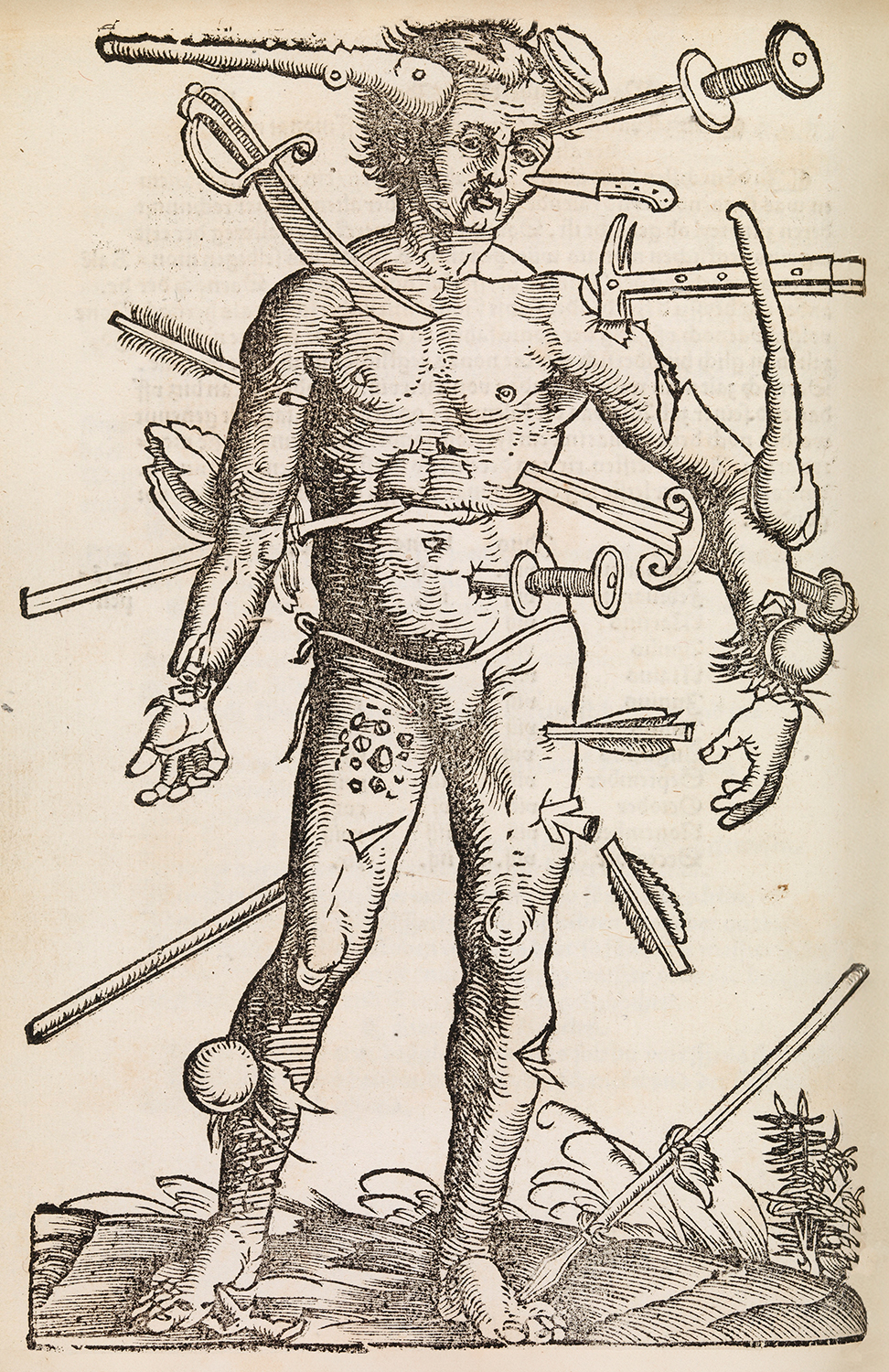

Der Brandbeschleuniger kommt in Form von Flüchtlingsdebatten, Asylkompromissen und Abschiebe-Initiativen: Wer nicht brennen will, der kommt besser gar nicht erst hierher.

Wenn ich mich als Schwarze Deutsche – im deutschen Selbstverständnis ein Widerspruch, denn scheinbar reicht ein deutscher Pass nicht aus – also zur „Brandmauer“ positionieren soll, dann höchstens mit der Feststellung, dass es für mich auf keiner Seite davon Platz gibt. Die Brandmauer hat keinen der Menschen, die in den 90er-Jahren in von Deutschen angezündeten Asylunterkünften umgekommen sind, vor dem Tod schützen können. Und auch nicht den von der Polizei ermordeten Oury Jalloh, der vor 25 Jahren in einer Dessauer Gefängniszelle verbrannt ist.

In Deutschland reagiert man auf Gewalt gegen rassifizierte und migrantisierte Personen mit noch mehr Gewalt. Der Brandbeschleuniger kommt in Form von Flüchtlingsdebatten, Asylkompromissen und Abschiebe-Initiativen: Wer nicht brennen will, der kommt besser gar nicht erst hierher. Als wohlwollende Deutsche 2015 an den Bahnhöfen klatschten, ahnten viele von uns „Ausländern“ insgeheim schon, dass die weniger Wohlwollenden zehn Jahre später noch lauter klatschen werden, wenn wir „wieder nach Hause gehen“.

2025 jährt sich der rechtsextreme Terroranschlag von Hanau zum 5. Mal. Brandmauern schützen im Übrigen nicht vor Kugeln. Die Opfer von Hanau und des NSU ebenso wenig wie Mouhamed Dramé, Lamin Touray, Christy Schwundeck und zahlreiche andere, die von Rechtsextremen oder der Polizei erschossen worden sind. Obwohl es für deren – unsere – Communities in diesem Land schon seit Jahren lichterloh brennt, bleiben die monatelangen Debatten in Politik und Medien darüber, wie man Betroffene von Rassismus besser schützen kann, aus. Wer sind „wir“ für diese Demokratie, außer die anderen?

Das grundsätzliche Problem, dass der in Deutschland tief verwurzelte institutionelle Rassismus den demokratischen Prozess von vornherein korrumpiert und zerstört, wird beharrlich verschwiegen. Dabei lässt sich dieser Tage wieder eindrucksvoll beobachten, dass Rassismus als politische Kraft das Einfallstor für den Faschismus ist. Wer von Rassismus nicht sprechen will, der soll auch von Demokratie schweigen.

Hier werden Massenunterkünfte gebaut, die leicht Feuer fangen, aber mit Sicherheit keine Brandmauern.

Ein Land, dessen Politik immer faschistischer, dessen Rassismus immer karzeraler1 und in immer mehr Beschlüsse (bald wohl auch Gesetze) gegossen wird; das sich mit aller Kraft der Aufarbeitung der eigenen kolonialrassistischen, genozidalen Vergangenheit, die in direkter Kontinuität zu den darauffolgenden grauenvollen NS-Genoziden steht, verwehrt und am liebsten all jene von den Universitäten verbannen würde, die auf diesen Zusammenhang hinweisen. Ein Land, das eine romantisierte Fassung der eigenen Vergangenheit als Ausrede benutzt, um Menschen ihre Sprache zu verbieten, Meinungs- und Versammlungsfreiheit einzuschränken und niederzuprügeln. Ein Land, das die zunehmenden Nazi-Demos im Osten unbehelligt marschieren lässt; ein Land, das lieber von der deutschen Sicherheit als der unseren spricht und das im Rahmen einer demokratischen Wahl mit erschlagender Mehrheit dazu bereit ist, die Regierung denjenigen zu überantworten, die sich damit brüsten, die meisten Abschiebeflüge auf den Weg bringen zu können: Ein solches Land ist Deutschland. Hier werden Massenunterkünfte gebaut, die leicht Feuer fangen, aber mit Sicherheit keine Brandmauern.