Vater und Sohn

Übersetzt von Schayan Riaz

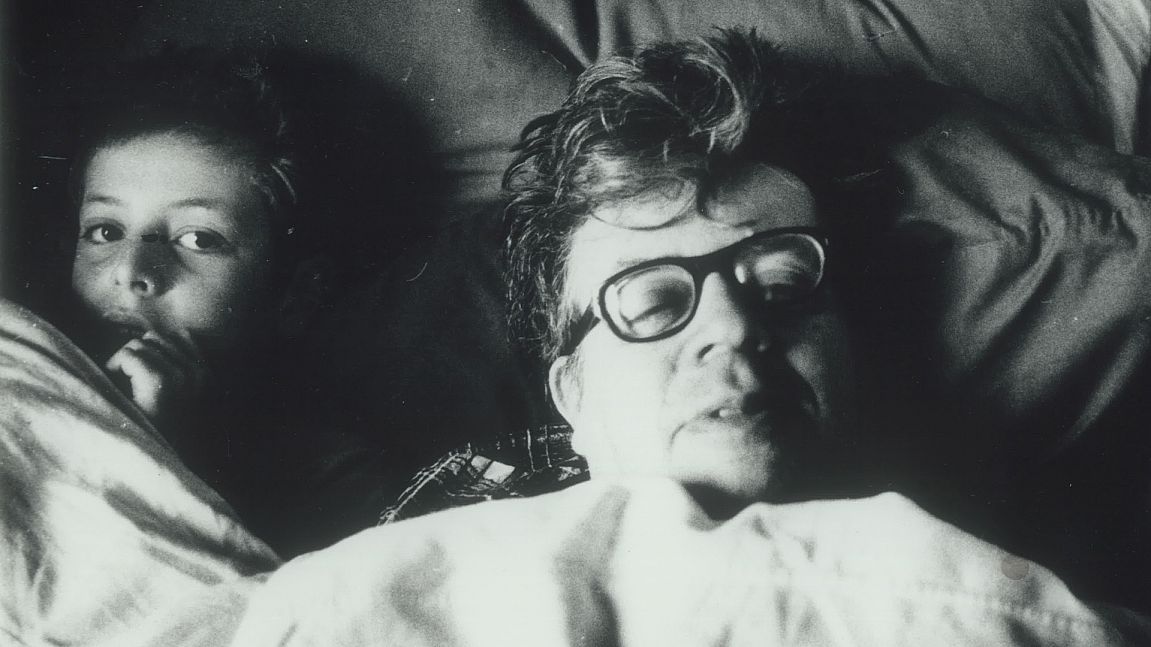

ES MAG ABGESCHMACKT KLINGEN, dass der österreichisch-jüdische Dichter Erich Fried (1921 – 1988) mit dem Neonazi Michael Kühnen befreundet war. Und doch erinnert ihre Korrespondenz in Friendly Fire, einem neuen Dokumentarfilm von Frieds Sohn Klaus, an das, was man klassisch als Brieffreundschaft bezeichnet. Demzufolge stellt der Film ein paar unbequeme Fragen: Wann wird politische Überzeugung zu Naivität? Und kann ein großer Dichter zu selbstüberzeugt von sich und seiner eigenen Macht sein?

Frieds linkes Engagement beschränkte sich nicht nur auf Lyrik. Als RAF-Mitglieder:innen ihn in seinem Londoner Exil besuchten, war er ihnen gerne Gastgeber. Doch sein Briefwechsel mit Kühnen zeigt, dass er daran glaubte, dass Worte Menschen verändern können. Vielleicht können sie das auch. Aber wie Klaus im Film durch ein Gespräch mit RAF-Mitglied Astrid Proll anmerkt, war der Neonazi-Brieffreund Kühnen seines Vaters „nicht mehr zu retten“.

Bei einem Q+A auf dem diesjährigen Dokumentarfilmfestival in München erklärte der in Großbritannien aufgewachsene Klaus, dass sein Versuch, Archivmaterial zu verwenden, auf Widerstand von nervösen Hagiographen gestoßen ist. In dem Film, den er letztendlich ohne dieses Material gedreht hat, kommt nichts besonders Beunruhigendes ans Licht, abgesehen von einem bekannten und bedauerlichen Archetyp: ein Mann, dessen künstlerischer und politischer Antrieb mit einer Blindstelle für die grundlegendsten menschlichen Bedürfnisse einherging. Er war ständig auf Reisen – soll heißen: als Vater nicht wirklich anwesend.

Eine künstlerische Ikone zu vermenschlichen bedeutet, sowohl ihren Beitrag als auch unser kollektives Verständnis der Verbindung zwischen Kunst und Leben zu bereichern. Friendly Fire gelingt dies mit einer Fülle von Stimmen und einer mutigen Form. Klaus ist sein eigener Hauptdarsteller, der auf der Suche nach seinem Vater durch Europa eilt. Die antiautoritären und antizionistischen Gedichte von Fried sind kunstvoll in den Soundtrack des Films eingebettet. Co-Regisseurin und Cutterin Julia Albrecht leistet einen bemerkenswerten Beitrag: Ihre Montage ist sowohl hektisch als auch nachdenklich und klar. Dann ist da noch der scharfsichtige Kameramann Ralf Ilgenfritz, der den seltsam ergreifendsten Teil von Friendly Fire liefert. Vordergründig handelt es sich um ein Gespräch zwischen Klaus und einem Bekannten seines Vaters, doch in Wirklichkeit ist die Szene ein Vorwand für eine intime Begegnung mit Fleisch aus Österreich. Fast eine halbe Stunde lang hören wir Klaus und seinem Gegenüber zu. Letzterer zerlegt dabei ein saftiges Stück Rindfleisch, dem Ilgenfritz fast schon beunruhigende Aufmerksamkeit schenkt.

Die Sequenz ist überladen, aber nicht übertrieben. Es geht hier eindeutig um etwas anderes als Fleisch, sei es Erinnerung, die verwirrende Vater-Sohn-Beziehung oder die nicht weniger verwirrende Frage, was deutsche Lyrik ist und sein könnte oder wofür sie heute steht. Es ist nicht einfach zu sagen, warum der Blick auf dieses kleine raubtierhafte Spektakel so gut funktioniert. Aber es funktioniert. Das ist Poesie.