Chronik eines Tages

Übersetzt aus dem Jiddischen von Miriam Chorley-Schulz

Anders könnte mein Lied erklingen,

Wenn ich alles könnte singen…

– Y. L. Peretz, Monish

MÜDE, BLASSE FINGER BEDIENEN irgendwo in Krakau eine Setzmaschine:

––– Tick-tack-tack, tick-tack-tack-tack-tack: Rom. Der Duce hat erklärt… Tokio. Die Zeitung Asahi Shimbun… Tick-tack-tack-tick-tick-tick-tick-tick: Stockholm… Tick-tick: Washington: Minister Knox hat angekündigt… Tick-tick-tick-tack-tack-tack-tick-tick-tick-tick.

Und ich bin hungrig.

Es ist kurz vor fünf. Im Zimmer an der Tür steht dir ein neuer Tag zu Diensten. Ein leiser Wind. Wie ein Welpe will er mit dir spielen – springt dir an den Hals, gegen die Brust, hinter die Ohren, er schmiegt sich an dich, um dich nach draußen zu locken und zum Spielen zu gewinnen. Ein nicht abgestimmtes Orchester von Schlafenden atmet. Wenn einer anfängt, unterbricht genau in der Mitte ein anderer, ein Kind, und schon hört man einen Dritten, einen Vierten. Die Gespräche des Schlafes sind vorbei, alle Klagen beigelegt. Hier und da stöhnt jemand im Schlaf. Es hämmert in meinem Kopf, mein Herz ist kraftlos, mein Gaumen trocken. Ich habe so einen Hunger. Essen, Essen, Essen.

Die letzte Suppe – gestern, zwanzig Minuten vor eins. Die nächste wird es auch um diese Zeit geben. Der Großteil ist schon überstanden. Wieviel fehlt noch? Acht Stunden. Obwohl die letzte Stunde von Mittag an eigentlich nicht mitgerechnet werden sollte. Dann bist du schon bei der Essensausgabe, vom Essensduft berauscht, bereitest dich vor. Du siehst die Suppe schon vor dir. Eigentlich sind es also nur noch sieben Stunden.

„Nur“ noch sieben Stunden. Dass ich nicht lache. Sieben Stunden, sagt er, der Idiot, „nur“ sieben Stunden. Sag mir vielmehr, wie man durch diese sieben kommt – nein, die nächsten zwei Stunden? Lesen? Nichts geht mehr in den Kopf rein. Und trotzdem ziehst du ein Buch unterm Kopfkissen hervor. Deutsch. Arthur Schnitzler. Der und der Verlag. Jahr. Druckerei. „Eva blickte in den Spiegel.“ Du blätterst zur zweiten Seite und begreifst, dass du nicht mehr als den ersten Satz verstanden hast: „Eva blickte in den Spiegel.“

Du bist schon am Ende der zweiten Seite und hast kein einziges Wort verstanden. Gestern war die Suppe dünn und ziemlich kalt. Als du sie etwas gesalzen hast, hat sich das Salz nicht richtig aufgelöst. Und gestern ist Friedmann gestorben. Vor Hunger. Bestimmt vor Hunger. Man hat ihm angesehen, dass er es nicht mehr lange aushalten würde. Und mir knurrt der Magen. Ach, hättest du jetzt ein Viertel Brot. Eines von den Vierteln, den Vierkantigen, die in allen Auslagen liegen, auf allen Tischen. Ach, geliebtes Brüderchen! Du ertappst dich, wie du schon bei dem Gedanken aufspringst. Auf Seite 4 entdeckst du irgendeinen neuen Namen: Dionisia. Woher kommt sie, was will sie – du weißt es nicht. Da! Ein Viertel Brot. Da! Einen Teller Suppe. Du würdest es heute anders machen. Du würdest sie warm machen, kochend heiß. Dann würde es etwa fünf Minuten dauern, bis du den ersten Löffel zum Munde führen könntest. Dann würdest du beim Essen schwitzen. Du müsstest pusten und könntest nicht alles auf einmal herunterschlucken. So!

Vielleicht ist es nicht so schön, an sich zu denken – ausschließlich an sich selbst. Erinnere dich; einmal, eintausend Mal wurde es gepredigt: Das Jahrhundert der Masse, des Kollektivs. Der Einzelne ist nichts. Alles Phrasen! Nein, nicht ich denke so, sondern mein Magen. Nein, er denkt nicht, er schreit, er bringt mir den Tod! Er verhöhnt und quält mich. „Intellektueller!“ Wo bist du mit deinen Theorien, mit deinen spirituellen Interessen, mit deinen Träumen, deinen Zielen? Du gebildeter Schwachkopf! Antworte mir! Erinnere dich an all die Nuancen, jede Wendung deines geistigen Lebens, die dich einst verzaubert und völlig in ihren Bann gezogen haben. Und jetzt!? Was schreist du so? Weil ich will! Weil ich, dein Magen, hungrig bin. Hast du das mitbekommen?

Wer spricht denn so mit dir? Du, Arke, bestehst aus zwei Menschen. Das ist Lüge. Eine Pose. Mach dich nicht so groß. So eine Spaltung mochte damals gut gewesen sein, als du satt warst. Damals konntest du sagen „Zwei Wesen ringen in mir!“ und ein dramatisches Märtyrergesicht ziehen. Ja, in der Literatur findest du so etwas oft. Aber heute? Erzähl keine Märchen. Es sind du und dein Magen – dein Magen und du. Neunzig Prozent dein Magen und ein klein bisschen du. Ein winziger Rest, ein unbedeutender Überrest des Arke von einst. Ein Rest von dem, der einmal nachgedacht hat, gelesen, gekämpft, geträumt. Von dem, der einmal von der Anklagebank spöttisch direkt in die Augen des Staatsanwalts geschaut und ihn dann demonstrativ angelächelt hat. Ja, lieber Magen, hör mir zu: „So ein Arke existierte einmal. Er hat dereinst Rolland gelesen, mit Jean-Christophe gelebt, eine gewisse Annette bewundert, mit Breugnon gelacht. Ja, er war sogar eine Zeitlang dieser Hans Castorp von irgendeinem Schriftsteller… ah, Thomas Mann…“

Damals, wenn man an Schwindsucht, Gallensteinen oder Syphilis litt, stürzte man sich aus dem vierten Stock einer Seitenstraße und hinterließ eine stilisierte Notiz mit den Worten „Niemand ist schuld.“ und „Ich tue der Welt einen großen Gefallen.“

„Das verstehe ich nicht, Klugscheißer… Gegessen hast du nicht?“

„Doch, Magen, gegessen, klar habe ich gegessen, aber ich merkte es nicht. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass man isst.“ – „Erinnerst du dich, Kumpel, an den ersten Tag im Gefängnis? Du saßt in Einzelhaft, verwirrt, traurig; sie hatten dich einfach wie ein altes Kleidungsstück in eine Speisekammer geworfen. Zwei Tage lang hast du nichts gegessen, aber du hast nicht das geringste Hungergefühl verspürt. Und plötzlich öffnete sich das Guckloch in der Tür: ‚Guten Abend, Arke! Halte durch! Grunt się nie przejmowaċ, dobrze się odżywiaċ.1 Hör zu, Arke, in der Ecke hinter den Heizkörpern gibt es Brot und Speck. Das Wichtigste, Bruder, ist zu essen – die nächste Portion kommt morgen, beim Spaziergang.‘ Erinnerst du dich?“

Und gestern starb Friedmann. Vor Hunger. Vor Hunger? Als du ihn nackt erblicktest, als sie ihn in das Massengrab warfen (alle haben sich die Nase mit Taschentüchern zugehalten, nur ich und seine Mutter nicht), hatte er einen Schnitt am Hals. Vielleicht ist er nicht verhungert – vielleicht hat er sich das Leben genommen? Ach, nein. Heute bringt man sich nicht mehr um. Auch Selbstmord gehört in die guten alten Zeiten. Früher, wenn man ein Mädchen liebte, sie einen aber nicht zurück, jagte man sich eine Kugel in den Kopf oder leerte eine mit Blumen verzierte Flasche mit Essigessenz. Damals, wenn man an Schwindsucht, Gallensteinen oder Syphilis litt, stürzte man sich aus dem vierten Stock einer Seitenstraße und hinterließ eine stilisierte Notiz mit den Worten „Niemand ist schuld.“ und „Ich tue der Welt einen großen Gefallen.“ Warum tötet man sich heute nicht? Die Schmerzen des Hungers sind doch schrecklicher, mörderischer, erstickender als alle Krankheiten zusammen. Naja, guck mal, alle Krankheiten sind menschlich, und manche vermenschlichen den Patienten sogar. Sie verfeinern ihn. Hunger hingegen ist etwas Tierisches, Wildes, Primitives – ja, etwas Bestialisches. Wenn man hungrig ist, hört man auf, ein Mensch zu sein, und wird zu einem Tier. Und Tiere wissen nichts von Selbstmord.

„Wow, mein Schatz, eine brillante Theorie! Na, mein Genie, wie lange ist es noch bis 12 Uhr?“

„Halt die Klappe! Es ist fast sechs. Noch sechs Stunden, und du kriegst deine Suppe. Hast du gesehen, wie man die Toten gestern begraben hat? Wie Müll – so schüttet man sie ins Grab. Den Kessel umgedreht – und die Suppe ausgegossen. Die Gesichter der Umstehenden werden bleich vor Ekel, als würde der Tod Rache für die Aura der Geheimhaltung nehmen; für die verschiedenen irrelevanten, unnötigen Dinge, die ihm aufgehalst worden waren, ließ er nun aus Trotz seine Hose herunter – Hier! Schau mich an, leck mich am Arsch – wie ein verwöhntes Kind, das von Liebkosungen genug hat. Und weißt du, Bruder Magen, wie ich mir den Tod als Kind vorgestellt habe? Ich erinnere mich. Ich war vielleicht vier oder fünf Jahre alt und ging zur Vorschule. Sie spielten Klavier, Leute standen am Straßenrand und sprachen Hebräisch. Und dann war dort, so erinnere ich mich, auf demselben Hof ein Begräbnis. Ich sah nur den Leichenwagen in den Hof fahren, und kurz darauf hörte ich Schreie und Wehklagen. Es schien mir, als ob der Mann im schwarzen Mantel und mit dem steifen Hut eine Frau in den Leichenwagen zerren wollte, und sie wollte nicht mitgehen, und tatsächlich war sie es, die den Lärm machte, und sie warf sich auf den Boden, und er packte sie an beiden Armen, und sie saß da und rutschte mit, und schrie und kreischte. Wie gefällt dir das, mein kleiner Bauch? Du musst nicht antworten – schläfst du? Nun, schlaf, schlaf, je länger, desto besser. Wenigstens bis zwölf Uhr.“

Essen. Essen. Es kommt jetzt nicht allein vom Magen – sondern auch vom Gaumen, von den Schläfen. Wenigstens die Hälfte eines Viertels Brot, ein Stück Kruste, mag sie auch verbrannt sein und schwarz wie Kohle. Ich stehe vom Bett auf – ein Schluck Wasser macht es besser, er vertreibt den Hunger ein bisschen. Beim Hinlegen fühlst du, dass deine Füße klobig sind, geschwollen. Sie tun weh. Aber du jammerst nicht, schon mehrere Monate hast du dir das Jammern abgewöhnt, selbst bei starken Schmerzen. Bei Kriegsbeginn, als du nachts grübelnd im Bett lagst, oder früh morgens, als du aufstehen musstest, stießt du sehr oft ein Stöhnen aus. Das ist vorbei. Es geht jetzt zu wie bei einer Maschine. Oder vielleicht – schon wieder wie bei einem Tier? Kann sein.

Sterben? Dann sei es so. Alles ist besser als hungern. Alles ist besser, als sich zu quälen. Oh, wenn man nur arithmetisch ausrechnen könnte, wann man den Löffel abgibt. Die Frau vom Hof, aus Haus Nummer 37, hat sechs Wochen lang gehungert, bevor sie starb. Ja, sie nahm nichts zu sich, nicht einmal die tägliche Suppe. Und ich esse Suppe. Man kann jahrelang so weiterleiden – oder vielleicht morgen schon ins Gras beißen. Wer weiß das schon?

Ich ertappe mich, dass ich noch immer das Buch in der Hand halte. Seite 7. Mal sehen, ob ich es durchstehen kann. Ich blättere die Seiten um. Irgendwo, auf einer der Seiten, fällt mein Blick auf das Wort „Wonne“. Genuss. Eine heiße, großartige Erotikszene. Ein paar Seiten zuvor haben sie in einem Restaurant gegessen. Schnitzler gibt dir die Speisekarte. Nein, nein, lies sie nicht. Es wird seltsam bitter im Mund, dein Kopf dreht sich. Dir wird ganz heiß. Lies bloß nicht, wie man isst. Genau – so wie alte Leute Beschreibungen von Sex überspringen. Wie spät ist es? Halb sieben. Verdammt, noch so früh!

Und trotzdem ist es möglich, dass ich morgen, oder auch schon heute, den Löffel abgeben werde. Das Herz ist ein Dieb – man weiß nie. Vielleicht liege ich hier zum letzten Mal und fühle mich zum letzten Mal so schwerfällig, so langsam beim Anziehen. Und vielleicht reiche ich zum letzten Mal eine Suppenmarke ein und hole mir ein letztes Mal einen neuen für morgen. Und der Kassierer und die Kellnerin und der Türsteher – sie werden mich wie jeden Tag gleichgültig ansehen und nicht im Geringsten wissen, dass ich schon morgen nicht mehr kommen werde, und übermorgen auch nicht und überübermorgen auch nicht. Aber ich werde es wissen, und ich werde ihnen gegenüber stolz auf mein Geheimnis sein. Und vielleicht werde ich in ein paar Monaten oder nach Kriegsende, also wenn Statistiken über die verstorbenen Essensgäste erstellt werden, auch dort erscheinen, und vielleicht wird eine der Kellnerinnen zu einer anderen sagen:

„Weißt du, wer auch gestorben ist, Zosia? Der Rothaarige, der darauf bestand, Jiddisch zu sprechen, und mit dem ich mich einmal eine Stunde lang gezankt habe und als Bestrafung seine Suppe nicht gegeben habe. Er ist bestimmt auch in der Kiste gelandet.“

Und Zosia wird es natürlich nicht wissen, als ob sie sich an so etwas erinnern würde – und dann wirst du so einen hohen, hohen […].2 Vielleicht wird er sich schon ausgeschüttet haben; oh, wie großartig Thomas Mann das in Der Zauberberg beschreibt.

Ich erinnere mich an seine Gedanken, daran, wie er sie dort formulierte. Nie zuvor erschien mir ihre brillante Wahrheit so klar wie jetzt. Zeit – und Zeit. Jetzt dehnt sie sich wie Gummi, und dann – nichts, wie ein Traum, wie Rauch. Im Moment zieht sie sich natürlich schrecklich, schrecklich lang, es bringt einen um. Der Krieg dauert nun schon zwei volle Jahre, und seit etwa vier Monaten lebst du von nichts als Suppe, und diese wenigen Monate empfindest du tausend und abertausend Mal länger als die gesamten zwanzig Monate zuvor – nein, länger als dein gesamtes bisheriges Leben. Von der Suppe von gestern bis zur Suppe von heute ist es eine Ewigkeit, und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich noch weitere vierundzwanzig Stunden dieses überwältigenden Hungers überstehen werde. Und dennoch sind diese vier Monate nichts weiter als ein dunkler, leerer Albtraum. Versuch, etwas aus ihnen zu retten, erinnere dich an etwas Bestimmtes – es ist unmöglich. Eine schwarze, dunkle Masse. Ich erinnere mich an Tage im Gefängnis, in Einzelhaft, Tage, die sich wie Teer hinziehen. Jeder Tag wie ein weiteres Kummet auf dem Nacken. Und abends, wenn ich im Dunkeln lag und den vergangenen Tag Revue passieren ließ, konnte ich kaum glauben, dass ich an diesem Tag im Badehaus gewesen war – es kam mir vor, als wäre das mindestens vier oder fünf Tage her. Die Tage vergingen mit schrecklicher Langsamkeit. Aber sobald ich durch das Tor in die Freiheit schritt, rannten all diese Tage wie ein Rudel Hunde auf der Jagd zusammen. Schwarze Hunde. Schwarze Tage. Alles wie ein einziger schwarzer Albtraum, wie eine einzige schwarze Stunde.

Am Gefängnistor erwarteten mich damals Freunde – ich erinnere mich nicht an alle. Aber an Janek erinnere ich mich. Ja, Janek. Ich hatte ihn komplett vergessen. Aber es ist nicht lange her, voriges Jahr bin ich ihm wieder begegnet. Halbnackt, in Lumpen gekleidet, bastelte er an einer Gasleitung in einem zerbombten Haus auf halber Strecke der Marszałkowska-Straße herum. Und aus heiterem Himmel, als wären seit unserem letzten Treffen keine zwölf Jahre vergangen, begrüßte er mich mit unserem üblichen Gruß. „Gibt’s was Neues?“ – „Nein. Und bei dir?“ – „Auch nicht. Aber es ist gut.“ Da kam der Aufseher, und ich bin weg. Vielleicht, vielleicht sollte ich Janek schreiben: Hör, Bruder, mir geht es schlecht. Schick mir doch etwas. Also, schreiben? Ja. Schreib ruhig noch offener: Wenn du mir jeden Tag ein Viertel Brot geben könntest. Weißt du, so ein Viertelchen Brot. Ja, ich werde mich anziehen und ihm dann schreiben. Es wird schwer sein, ihm den Brief zu schicken, aber schreiben werde ich ihn. – Ein Viertelchen Brot. Und wenn das nicht geht, dann eben ein Achtel.

Irgendwo in der Welt isst man, soviel man will. In Amerika sitzt gerade Herschel und isst Abendbrot – Brot ist auf dem Tisch und Butter und Zucker und eine Büchse Konserven. Iss, Herschel, iss! Iss, Herschel, iss viel, sage ich dir! Lass die Brotrinde nicht übrig. Das wäre schade. Und iss auch die Krümel vom Tisch. Iss auf! Es schmeckt, du wirst satt – nicht wahr, mein Lieber? Und irgendwo in der Welt gibt es noch diese Sache, die Liebe heißt. Man küsst Mädchen, und die Mädchen küssen zurück. Und man geht stundenlang in den Gärten und Parks spazieren, und man sitzt bei einem Teich, einem kühlen, unter einem schattigen Baum, und man unterhält sich so edel, und man lacht miteinander und schaut sich so freundlich, so liebend und begehrend in die Augen. Und man denkt überhaupt nicht ans Essen. Man ist vielleicht hungrig, aber man denkt nicht daran. Und man ist eifersüchtig, einer ärgert den anderen – und essen tut man wieder nicht. Und all das ist so wahr, und all das geschieht in der Welt – weit weg von hier, das stimmt, aber es geschieht, und dort gibt es Menschen wie mich.

„Kranke Fantasien!“ mischt sich der Unhold, mein Magen, ein; er ist erwacht, dieser Zyniker. „Was für ein Träumer! Statt nach einer praktischen Lösung zu suchen, liegt er da und fantasiert sich um Lunge und Leber. Es gibt keine guten oder bösen Mägen, keine gebildeten oder einfachen, keine verliebten und gleichgültigen. Auf der ganzen Welt gilt, dass, wenn man Hunger hat, essen möchte. Und nebenbei – die ganze Geschichte fängt woanders an. Es gibt Leute, die ihre Mägen gut versorgen, und es gibt solche Nichtsnutze wie dich. Stöhnen kannst du, aber was das Sattmachen angeht – nichts. Wie spät ist es?“

Zehn nach acht. Noch vier Stunden. Nicht ganz vier Stunden, aber sagen wir mal vier, und wenn es weniger sind, umso besser. Langsam ziehe ich meine Hose an. Ich berühre meine Beine nicht mehr. Bis vor kurzem habe ich sie noch berührt und mit meiner Faust nachgemessen, wie weit sie geschrumpft sind. Jetzt nicht mehr. Wozu?

Und Friedmann ist gestorben. Das Binden meiner Schnürsenkel erinnert mich an die Dutzenden von baumelnden Genitalien dort in dem großen Massengrab. Und junge Mädchen standen herum, hielten sich mit Taschentüchern die Nase zu und schauten gleichgültig auf die Inseln aus Haaren. Wieder einmal – liegt es daran, dass Tiere keine Scham kennen? Ja, so scheint es, und vor dem Friedhof – Todesanzeigen von reichen Männern, von Ärzten, von guten Bürgern… Unendlich viele Rikschas stehen dort und eine leicht zu erkennende Menschenmenge versammelt sich – keine armen Leute weit und breit. Es sterben also mit anderen Worten auch solche Menschen, die genug zu essen haben. Man verhungert hier also nicht nur. Die Rechnung gleicht sich aus. Diese Botschaft hat die Reichen hoffentlich erreicht.

„Sag, mein Freund, fängst du wieder mit deinen Geschichten an? Es wird Zeit zu gehen. Vielleicht wird die Suppe heute früher ausgeteilt. Beweg dich, mein Lieber.“

In der Luft und Hitze des Frühherbstes ist die Straße erfüllt vom Schweiß- und Leichengeruch, genau wie vor dem rituellen Reinigungsraum auf dem Friedhof. Brot, Brot auf Schritt und Tritt. Es kostet genauso viel wie gestern. Es überkommt dich das Verlangen, zu einem Stand zu gehen, das frische Vollkornbrötchen anzufassen, es zu drücken, deine Fingerspitzen mit dem weichen, goldbraun-gebackenen Teig zu sättigen. Nein, besser nicht. Das würde deinen Appetit nur noch mehr anregen, und sonst nichts. Nein, nein – genauso wie du nicht lesen wolltest, was die Verliebten im Restaurant auf der ruhigen Wiener Straße gegessen haben. Und Fischrogen ist billiger. Käse – derselbe Preis. Sauerrahm hat jetzt Saison – nur teurer. Gurken sind billiger, und Zwiebeln halten den Preis, aber heute sind sie größer als gestern.

Fröhliche, lebenslustige Tomaten lachen dir entgegen, lassen dich grüßen: Ausflüge in die Berge, Rucksäcke, kurze Hosen, aufgeknöpfte Hemden, wilde, fröhliche Gesänge von irdischem Glück erfüllen den Raum. Wann, wo? Vor zwei Jahren. Genau vor zwei Jahren. Gebräunte Gesichter, schwarze Hände und Füße. Lachen aus vollem Mund, kleine Bäche mit unerwartetem Quellwasser, Butterbrote mit süßem Tee; und die Ärmel – frei, ohne Armbinden, ohne „Jude“.

Brot, Brot, Brot. Roggenbrot, geschnittenes Brot, Weißbrot, helles und dunkles Brot, Brötchen, Luxus, Brot der Sehnsucht. Brot, überall Brot. Die schiere Auswahl blendet deine Augen – in den Schaufenstern, auf den Ständen, in den Händen, in den Körben. Ich werde es nicht länger aushalten, wenn ich nicht sofort ein Stück in den Mund nehmen kann. Einstecken? „Dich wird man nicht verdächtigen“, sagt er, mein Mörder. „Man wird dich näherkommen lassen, man wird es dir sogar in die Hand geben. Man wird dir vertrauen. Man erkennt doch, dass du keiner von denen bist, die sich alles unter den Nagel reißen wollen.“

„Halt die Klappe, Schlauberger. Du hast wohl vergessen, dass ich nicht wegrennen kann. Jetzt bist du der Schlaumeier, was?“

„Du bist erledigt, mein Ernährer“, antwortet er. „Schau dir nur mal die beiden an, die sich am Tor ausweisen. Schau dir die Farbe ihrer Gesichter an. Du kannst darauf wetten, dass sie heute gegessen haben und bald wieder essen werden. Und schau mal dort drüben – sie warten darauf, dass das Auto sie abholt. Wenn du ein Mensch wärst, hättest du dich früher um mich gekümmert, und du würdest wie ein Mensch essen und jetzt keine geschwollenen Beine haben. Und dann könntest du dich einschmeicheln und mitfahren. Sie geben dir einen halben Liter Suppe und einen Laib Brot pro Woche. Schade, dass du so ein Taugenichts bist!“

„Wieder falsch“, widersprichst du ihm, deinem Magen. „Zunächst einmal gibt es nicht jeden Tag Suppe. Oft genug kommt man ohne Essen zurück. Ja, und Zärtlichkeiten verteilt man dort auch nicht. Manchmal wird man herumgeschubst. Man geht ein Risiko ein. Aber jetzt ist dir die Suppe in der Küche sicher, du hast eine Essensmarke. Und das, ohne etwas zu tun, ohne zu arbeiten. Nun, wo könnte man sicherer sein?“

Die Altwarenhändler an den Toren studieren dich, studieren jeden, nach dem Wert der Jacke, die du trägst, schätzen sie fachmännisch den Wert der Hose, die dir morgen ausgezogen werden wird – egal, ob du tot oder lebendig bist. Eine leichte Brise trägt ein zerrissenes Fragment von der Wand herüber: „Vierhundert Gramm schwarzes Salz. Obmann des Judenrats.“ Vielleicht gehst du zu ihm? Etwas dämmert dir: eine Beratung, ein nicht sehr großer Saal, ein Glöckchen, eine Karaffe mit Wasser. Du stellst dich vor: eine große Gestalt, eine fleischige jüdische Nase, eine Glatze. Eine leichte Verbeugung. Ja, er ist heute der Obmann. Vielleicht solltest du wirklich zu ihm gehen? Schreib ihm: Sehr geehrter Herr, ich bitte Sie nicht um viel. Ich bin hungrig – verstehen Sie? – hungrig. Deshalb verlange ich von Ihnen (und hier erinnere ich ihn an unsere Bekanntschaft, es müsste so 1935 gewesen sein – erinnert er sich daran?). Deshalb verlange ich von Ihnen, Herr Vorsitzender, dafür zu sorgen, dass ich jeden Tag ein Stück Brot bekomme. Ich weiß, sehr geehrter Herr, dass Sie tausend andere Dinge zu tun haben – welche Bedeutung kann es für Sie schon haben, wenn ein Wrack von einem Menschen wie ich ins Gras beißt. Und trotzdem, Herr Obmann des Judenrats –

Du stößt gegen etwas auf dem Boden, fällst fast hin, aber nein, deine Beine halten noch das Gleichgewicht. Auf dem Boden, quer über dem Gehsteig, liegt ein Haufen Lumpen mit einem […] einem grünen, haarigen Schmodder, der einst ein Gesicht mit Bart war. Jetzt erst wird dir klar, dass die „Hallo, hallo“-Rufe dir galten. Du hast dich vorher nicht umgedreht, weil Juden heute doch keine Namen mehr haben – alle Juden heißen heute […] Aber jetzt steht einer dieser Altwarenhändler neben dir. Habe ich denn nicht gesehen, dass ich fast auf eine Leiche getreten wäre? Philosoph! Als ob seine Jacke nicht schon zerknittert und zerzaust genug wäre? Muss man noch Salz in die Wunde streuen? Die Schuhe wurden schon von jemandem ausgezogen und verkauft; soll man ihm wenigstens die Hose lassen! Was bringt es, ihm zu erzählen, dass ich gerade an den Obmann des Judenrats gedacht habe. Der Torwächter geht langsam, faul, vom Tor weg, trägt Ziegelsteine mit einem alten, mit Exkrementen befleckten Stück Zeitungspapier her, bindet es um die Leiche und geht langsam zurück, fertig.

Nach einigen Uhren, den alten und kaputten, ist es bereits elf Uhr. Man entwickelt eine Vorliebe für diejenigen, die einem sagen, dass es später ist. Die anderen, die großen Uhren, sind hochmütig und haben es nicht eilig, sie hasst man. Noch eine Stunde, nein, bleib einfach stehen und warte … Stehen ist auch ein Zeitvertreib. Noch eine Stunde. Ein paar Dutzend Minuten – auch das zählt! Es ist echt nichts, aber wenn du dabei ein gutes altes Stück Brot essen würdest, ha? Was würdest du, mein Schöner, tun, wenn du jetzt ein ganzes Brot in die Hand gedrückt bekommen würdest: würdest du es sofort essen oder es für die Suppe aufheben, damit es sättigender ist? Ich glaube, ich würde es aufheben. Ach ja, und wenn die Suppe zu spät käme und erst viel später serviert würde, würdest du dann auch warten? Ach, erzähl keine Geschichten. Du würdest das Brot auffressen – wie ein Wolf. Ja, du würdest es vernichten.

„Nur ein kleines Stück Brot…“, der Refrain aller Schreier, von den Gehwegen, von den Kopfsteinpflasterstraßen, ein kleines Stück Brot. Oh, ihr Witzbolde! Wisst ihr nicht, dass auch ich nichts anderes will als ein „kleines Stück Brot“? – „Mein Vater ist tot, meine Mutter im Krankenhaus, mein älterer Bruder wird vermisst – ein kleines Stück Brot …“ Du hast heute gegessen, du Bastard, oder? – „Kleine Kinder zu Hause – ein kleines Stück Brot.“ Und ich würde so gerne meine Stimme hinzufügen: Ich bin hungrig, hungrig, hungrig, noch eine Stunde bis zur Suppe, noch eine Stunde – versteht ihr? – „Ein Stückchen Brot!!!“

Die Suppe ist heute nicht zu spät. Der Dampf liegt bereits in der Luft. Die Teller klappern schon. Der Verwalter schreit bereits die Kellnerinnen an, der stellvertretende Verwalter misst bereits mit seinen zierlichen Füßen die Länge des Saals und nickt mit seinem rundlichen Kopf hin und her wie in einem Marionettenspiel. Der zweite stellvertretende Verwalter schreit bereits einige Konsumenten an. Der Tag der Suppenausgabe hat bereits begonnen. Es sind mehr Leute hier als gestern, genauso wie gestern mehr Leute da waren als am Tag zuvor. Pechvogel! Schon fangen sie an, die Suppe drüben vom letzten Tisch aus zu verteilen. Also musst du hier sitzen und sitzen, bis du endlich an der Reihe bist. Wie gefällt dir das – du kannst dich satt essen.

Zeit – und noch mehr Zeit. Erinnerst du dich noch jener Tage, als die Küche gleichgültig – dir schien es rachsüchtig – verkündete: „Heute gibt es kein Mittagessen.“ Wie kaltblütig klangen die Worte an der Tür: „Die Bezugsscheine von heute sind für morgen gültig.“ Wie schrecklich lang waren diese Tage und Nächte. Und doch scheint dir dieser Schmerz nichts im Vergleich zu der halben Stunde, die du jetzt noch warten musst.

Wenn das heute jemand lesen oder schreiben würde – „Du siehst heute etwas blass aus“ – in einer Zeit, wenn die ganze Welt totenblass ist, wenn alle, alle das gleiche weiße, kreideweiße Gesicht haben.

Am Tisch gegenüber breitet sich Seligkeit aus. Friedliche Stille – sie essen bereits. Und irgendwie scheint es dir, dass die Menschen an diesem Tisch sich dir gegenüber überlegen und wertvoller fühlen. Der eine oder andere holt ein Viertelblatt Zeitung aus seiner Brusttasche raus und wickelt es auf und wickelt ein dünnes, rundes Stück Brot aus. Anders als du schlingen sie die Suppe nicht sofort hinunter; zuerst rühren sie sie um, verziehen dabei wie jeden Tag angewidert die Nase, weil die Suppe so dünn ist; sie beginnen an der Seite, wo sie flach ist; kauen lange, langsam; tun so, als würden sie sich umsehen, als wäre die Suppe eine Nebensache und das eigentlich Wichtigste – die Decke. Nach den ersten paar Löffeln salzen sie. Sie spielen mit der Suppe wie eine Katze mit einer Maus. Und nach der Suppe haben ihre Gesichter einen Ausdruck fast religiöser Glückseligkeit.

Und bei deinem Tisch ist sie noch immer nicht angekommen. Und – vielleicht bildest du dir das nur ein? – irgendwie haben alle Leute, die hier sitzen, so lange Gesichter, solche Nüchterne-Magen-Gesichter, mit geschwollenen Ghetto-Zierereien unter den Augen, die dem Gesicht einen mongolischen Ausdruck verleihen. Erinnerst du dich an die Meister der Weltliteratur, an Tolstoi, an Balzac, an Wassermann, wie sie die Menschen beobachtet haben, jede Bewegung ziseliert, jedes Merkmal. „Du scheinst heute etwas blass zu sein!“, würde eines dieser Genies schreiben, und die Welt wäre hingerissen. „Du scheinst heute etwas blass zu sein“, und Frauen tupften sich die Augen mit Taschentüchern ab, Kritiker interpretierten, und ernsthafte, geschäftsmäßige Herren, Besitzer von Textilfabriken oder Teilhaber großer, komfortabler Manufakturen mit weißen Marmorschildern, verspürten ein Zittern in ihren Wangen – eine Reminiszenz an den ersten Kuss vor fünfzig Jahren. „Du siehst heute etwas blass aus“ – ha, ha! Wenn das heute jemand lesen oder schreiben würde – „Du siehst heute etwas blass aus“ – in einer Zeit, wenn die ganze Welt totenblass ist, wenn alle, alle das gleiche weiße, kreideweiße Gesicht haben. Ja, ja, für sie war es leicht zu schreiben. Sie aßen und wussten, dass die Leser und Kritiker essen würden. Lasst diese Meister jetzt ihr wahres Gesicht zeigen und schreiben!

„Warum isst du nicht?“ Was soll das heißen? Alle um dich herum essen schon, auch vor dir steht eine Schüssel mit dampfender Suppe, die köstlich in der Sonne glänzt und schimmert. Du hast zu den Leuten hinübergeschaut und nichts gesehen. Und die Essensmarke, hat sie sie genommen? Nein, du hältst sie immer noch zwischen den Fingern. Was ist da los? Soll ich rufen? Etwas sagen? Sie abgeben? Du bist schon fast fertig mit dem Essen, obwohl du später angefangen hast, während um dich herum die Leute mit den Lippen schmatzen, spucken, schlürfen wie eine Katze Milch und murren, genau so, als würden sie das Gegenteil von Essen tun. Und dieser Schurke da drüben, der einen so vollen Teller hat, voller gebratener Zwiebeln, sitzt da und schnieft – es ist zum ohnmächtig werden. Ist schon in Ordnung, sie sind hungrig und jeder darf essen, wie er will. Wahrscheinlich bin ich auch komisch, wenn ich meine Suppe esse. Und es gibt einige, die den Teller so krampfhaft neigen, die letzten Tropfen zusammenkratzen […] und ihr ganzes Gesicht in den Teller tauchen und nichts anderes sehen, als wäre er wirklich die ganze Erdkugel, der Globus. Kann es denn möglich sein, dass sie die Suppe ohne Marke ausgegeben hat? Wirf einen Blick darauf – das Datum stimmt. Vielleicht hat sie es in der Verwirrung einfach nicht bemerkt. Nein, gib es ihr nicht. Rache. Sie wird es vielleicht merken, vielleicht auch nicht. Das kann nicht sein – vielleicht, vielleicht bekomme ich noch eine Portion? Und nichts sagen? Oder vielleicht hat sie es absichtlich getan? Weißt du was, Arke? Wenn sich jetzt ein Mann an deinen Tisch setzt, isst du noch eine Suppe, dann gehst du das Risiko ein; wenn es eine Frau ist, ist das ein schlechtes Omen, und du gibst die Marke nicht her. Du starrst angestrengt. Auf der einen Seite sitzt nun eine Mutter mit einem Kind. Eine Kellnerin eilt vorbei, die Mutter sagt laut, mit einem lächelnden, einschmeichelnden Blick zu dem Kind: „Warte, warte, die Dame bringt dir gleich eine dicke Suppe.“ Die Bank quietscht, jemand hat sich hingesetzt. Man verstellt dir den Blick. Du siehst nur ein Stück weißen Toast. Ein Bruchteil einer Sekunde: Mann, Frau, Mann, Frau! Eine Frau! Ein Gesicht, ein Paar Augen – eine Mumie, Augen ohne Ausdruck. Eine Frau, eine Frau, verdammt. Das bedeutet, die Marke nicht abzugeben, keine weitere Schüssel Suppe zu nehmen? Zu spät, du hast es selbst so gewollt. Aber jetzt wird die Suppe immer besser, dicker, heißer. Woher weißt du das? So ist es immer. Je später, desto besser. Obwohl das nicht so sicher ist. Aber dieses Mal – ja. Also noch einmal von vorne. Mann oder Frau, Mann oder Frau?

Es ist Hochbetrieb. Ein Kommen und Gehen, Menschen setzen sich, unterhalten sich. Polnisch. Jiddisch. Hebräisch. Deutsch. Erst hier, dann dort, wie eine Rakete, flattert eine Frage mit einem Ausrufezeichen: „Wer, er? Ich habe ihn erst gestern gesehen!“ – „Wer, sie? Sie hat erst vorgestern hier gegessen!“ Sie sprechen über diejenigen, die gestorben sind, einer an Hunger, ein anderer an „dieser“ Laus und der heutigen Krankheit. Und sie flüstern sich so geheimnisvoll ins Ohr: „Schreit nicht“, soll das heißen, „zu Hause gestorben, nicht gemeldet.“ Aber über allen anderen Gesprächen steht ein Thema – wir werden es nicht überleben. Es kommt ein solcher Winter. Wenn der Krieg in den Winter hineinzieht – voriges Jahr hatten wir noch etwas. Es kamen noch Pakete an, es war noch nicht so hermetisch abgeriegelt. Worüber streiten sie sich? Ob wir nun überleben werden oder nicht. Was können Menschen schon tun, die zum Tode verurteilt sind und den genauen Zeitpunkt der Hinrichtung kennen? So spielten doch die französischen Aristokraten in den Gefängnissen während der großen Revolution Karten, Theater, bis zu der Minute, als der Mann in der Trikolore hereinkam und die Namen aufrief: „Die Guillotine wartet.“ Ja, siehst du? Aber sie waren nicht hungrig und wurden nicht mit dem Hungertod bedroht. Ja, in der Tat, das ist wirklich der springende Punkt. Nun, und während der jüngeren Russischen Revolution? Aber warum verwickle ich mich in diese großen Geschichten: Mann, Frau – Mann, Frau –

In diesem Moment tauchte sie auf, die Kellnerin, und begann automatisch, die Essensscheine einzusammeln. Alle hielten sie ihr hin, ich auch. Es ist vorbei. Und schon tauchst du deinen Löffel in die Schüssel, in die zweite Schüssel Suppe – verstehst du? Sie ist wirklich dickflüssiger als die erste. Jetzt kannst du dir erlauben, damit zu spielen, höflich zu essen, wie alle anderen auch. Du schlingst nicht, du nimmst nicht volle Löffel. Sogar ein Stück Spreu kannst du nun ausspucken, wie ein echter VIP.

… Die Straße umarmt dich wieder mit dem Geruch frischer Leichen. Wie ein Propeller eines Autos, eines Flugzeugs kurz nachdem er gestartet wurde – er dreht und dreht sich und bleibt doch an Ort und Stelle – genauso sind deine Füße. Sie scheinen sich rückwärts zu bewegen. Holzstücke.

Haben die drinnen dir auch nicht nachgeschaut? Unwillkürlich streichst du dir über das Gesicht. Und was, wenn sie es herausfinden? Als Strafe könnten sie dir deine Suppen wegnehmen. Irgendwie hast du das Gefühl, sie wüssten es bereits. Der Mann, der vorbeigeht, sieht dir so unverschämt in die Augen. Er weiß es. Er lacht, und der andere auch, und noch einer und noch einer. Hee, hee – sie unterdrücken ihr scharfes Lachen, und irgendwie wirst du so klein, so zusammengekauert. Aber genau so wirst du erwischt, du Dummkopf. Ein Dieb? Nur ein Pechvogel. Diese eine Suppe kann dich alle anderen kosten.

Ein Brennen in deiner linken Seite. Dein Arm, dein Bein, dein Herz; nicht zum ersten Mal, aber diesmal ist es stärker. Du musst stehenbleiben. Du spürst, wie ein Blick auf dir ruht. Es ist bereits zu spät, um zu reagieren. In der Mitte der Straße fährt ein Direktor der Sozialhilfe in einer Rikscha. Er ist ein ehemaliger Bekannter. Ja, er hat dich angesehen. Du merkst, wenn dich jemand ansieht – das liegt in deiner Natur. Immer, wenn du ihn vorbeifahren siehst, schaust du ihn an, willst seinen Blick einfangen, und immer vergeblich. Heute ist es umgekehrt: Er hat dich bemerkt. Vielleicht … vielleicht weiß er es auch schon?

Der Direktor ist schon weit weg. Hinter ihm sind Dutzende andere Rikschas. Aber das Brennen bleibt. Warum zum Teufel musstest du gerade jetzt auf der Straße sein? Andere gehen vorbei, berühren dich sogar, erkennen dich nicht oder tun so, als würden sie dich nicht kennen. Und er – er hat dich von oben in seiner Rikscha gesehen und dich mit einem Blick durchbohrt. Was wird jetzt passieren?

An einem Tor, in einer schmalen Spalte, eine Gurke. Eine ganze, unberührt. Sie scheint aus dem Einkaufskorb einer Hausfrau gefallen zu sein. Mechanisch, gedankenlos bückst du dich, nimmst sie, ohne Scham, ohne Freude. Du hast sie verdient wie ein Hund einen Knochen. Eine bittersüße Gurke. Durch die Schale fühlst du schon den süßen Geschmack der Kerne. Es ist nicht gesund. Typhus? Dysenterie? Unsinn. Seit dreißig Jahrhunderten widmen Generationen von Wissenschaftlern ihre brillanten Fähigkeiten, ihre Jugend, ihr Leben der Aufgabe, der Natur die Geheimnisse von Vitaminen und Kalorien zu entreißen – damit du, Arke, an einem Tor in der Leszno-Straße an einer Gurke herumknabbern kannst, die du gefunden hast, die jemand verloren oder vielleicht für dich hingeworfen hat.

Was? Das ist unmöglich […]? Oh, wenn du es nur versuchen würdest… wenn du es nur versuchen würdest… wenn du nur versuchen würdest zu betteln. Die erste Hausfrau, die vorbeikommt… mach ein mitleiderregendes Gesicht. … Was? Bessere Menschen als du betteln mit ausgestreckten Händen. Soll ich sie dir aufzählen? Du willst nicht? Dann lass es! Wenn du nicht willst, musst du nicht – dann verendest du eben auf der L[…].

Du hast das Gefühl, dass du heute einen Schritt tiefer gesunken bist. Oh ja, so fängt es an. So musste es anfangen. Bei all diesen Menschen um dich herum hat es offenbar so angefangen. Du bist auf dem Abstieg […] Die zweite Suppe – was wird es morgen geben?

Es wird dunkel. Es wird dunkel. Die Dunkelheit verdichtet sich, so dass man sie mit einem Messer schneiden könnte. Es wäre gut, jetzt etwas Brot zu kaufen, es ist billiger. Das wäre es! Eine rundbäuchige Prostituierte schenkt zwei ihrer Freundinnen Irisblumen. Gespenstisch wirken auf ihren kalkweißen Gesichtern, die nur aus Haut und Knochen bestehen, das Rouge und die Farbe auf ihren speerspitzenartigen Augenbrauen.

Sie berichten. Nachrichten aus Brüssel. Belgrad, Paris… Oh, ja, wir essen Gras. Ja, wir fallen auf den Straßen um, ohne ein Wort des Protests – wir winken so mit den Händen und fallen um…

Eine kleine Gruppe von Menschen steht auf dem Bürgersteig und schaut auf die andere Straßenseite, wo ein langer Lichtstrahl herabfällt. Es ist das Kinderkrankenhaus. Unten, im ersten Stock, hängt in einem breiten, hohen Fenster eine große elektrische Lampe über einem Tisch. Eine kleine Frau mit weißer Maske bewegt etwas sehr schnell mit ihren Händen. Um sie herum stehen andere Frauen, ebenfalls mit Masken. Eine ruhige Eile. Und alle – zum Tisch, zu dem, was auf dem Tisch liegt. Eine Operation. Du hast noch nie eine gesehen. Im Kino, in einem Buch, im Theater – ja, aber im Leben – nein. Seltsam, nicht wahr? Du hast mehr als dreißig Jahre gelebt, so viel gesehen – und eine simple Operation siehst du das erste Mal ausgerechnet im Ghetto! Aber warum, warum? Warum retten? Warum, für wen, wofür wird das Kind zurückgebracht?

Und plötzlich erinnerst du dich an diesen toten Juden, auf den du heute fast gefallen wärst. Mehr noch – erst jetzt siehst du ihn klarer als zuvor, als du ihn tatsächlich angesehen hast. Irgendwo, vor Jahren, gab es eine Mutter, die ihn fütterte und beim Waschen seines Kopfes wusste, dass ihr Sohn der klügste, der talentierteste, der schönste war. Sie erzählte ihrer Tante und ihren Nachbarn von seinen lustigen Sprüchen. Sie suchte und erfreute sich an jedem Merkmal, in dem er seinem Vater ähnelte, seinem Vater. Und das Wort Berishl war für sie nicht nur ein Name, sondern ein Begriff, der Inhalt ihres Lebens, eine Weltanschauung. Und jetzt liegt das klügste und schönste Kind der Welt auf einer fremden Straße, und man weiß nicht mal, wie es heißt, und es stinkt, und statt seiner Mutter küsst ein Ziegelstein seinen Kopf, und ein Nieselregen durchnässt das bekackte Zeitungspapier um sein Gesicht. Und dort drüben operieren sie ein Kind, als wäre auf der Welt nichts geschehen, und sie retten es; und unten, vor dem Tor, steht die Mutter, die weiß, dass ihr Berishl der klügste und schönste und talentierteste ist. Wozu? Für wen? Für wen?

Und plötzlich spürst du (du – ein erwachsener, großer Mann, ein Mann) ein Zittern in deiner Wange, in deinen Armen, am ganzen Körper. Und deine Augen werden so starr, so glasig. Ja, so muss es sein. Das ist das Symbol – verstehst du? – das Gleichnis, das ewige Gesetz des Lebens. Vielleicht bist du jetzt, ausgerechnet jetzt, in deinen letzten Tagen, dazu bestimmt, den Sinn dieses Unsinns, den man Leben nennt, zu verstehen, den Sinn deiner schrecklichen, sinnlos hungrigen Tage. Ein ewiges Gesetz, eine ewige Maschine: Tod. Geburt, Leben. Leben. Leben. Ein ewiges, ewiges Gesetz. Ein ewiger, ewiger Prozess. Und eine seltsame Klarheit überzieht deinen Nacken, dein Herz. Und deine beiden Propeller drehen sich nicht mehr auf der Stelle – sie laufen, sie laufen! Deine Füße tragen dich – so wie früher. So wie früher.

… Irgendwo schlägt dumpf eine Uhr: eins, zwei, halb. Halb fünf. Halb vier, halb sechs? Ich weiß es nicht. Hier gibt es keinen Sonnenaufgang. Der Tag kommt hier wie ein Bettler zur Tür. Die Tage sind schon kürzer. Aber ich – ich mag den Herbst, herbstliche, neblige Morgenstunden. Ringsum wird alles so träumerisch, so gedankenversunken, so ernsthaft, blauäugig, in sich selbst konzentriert. Alles – die Menschen, die Welt, die Wolken – zieht irgendwohin, bereitet sich auf etwas Verantwortungsvolles vor, das ein Joch mit sich bringt, eine Last, etwas, das alles miteinander verbindet. Der graue Fleck, der mit offenen Armen in der Ecke des Raumes steht – das ist der neue Tag. Gestern habe ich begonnen, deine Erlebnisse aufzuschreiben. Aus dem Hof kamen die Rufe der Luftschutzwächter, die die Leute aufforderten, das Licht auszuschalten. Es riecht nach Tscholent. Wie das? Es ist Donnerstag, nicht Shabbes […].

Ein Wald, ein Fluss, das Pfeifen eines Zuges, ein endloses goldenes Feld. Kuzmer, Tataren […]. Die litauische Grenze. Diese Sehnsucht, diese Wunde wird niemals verheilen; sie wird für immer, immer bleiben, wenn auch heute, morgen alles vorbei sein sollte […] Lass es in der Stadt selbst sein, geh, geh – geh für immer, ohne anzuhalten, mindestens bis zum Ufer der Weichsel, zumindest um die Stadt zu sehen. Die Stadt, die du kennst, das Glück, sich schnell umzudrehen, dann auf die […] zum hundertsten Mal. Mit offener Jacke, mit fröhlichen, schnellen Schritten. Deine Stadt, deine zweite Mutter, deine große, ewige Liebe. Die Sehnsucht durchbohrt dein Herz. Sie bleibt.

Irgendwo wird eine Setzmaschine bedient… Sie berichten. Nachrichten aus Brüssel. Belgrad, Paris… Oh, ja, wir essen Gras. Ja, wir fallen auf den Straßen um, ohne ein Wort des Protests – wir winken so mit den Händen und fallen um… Die Profile unserer Kinder, unserer Frauen bekommen mit jedem Tag den trauernden Ausdruck von Füchsen, Dingos, Kängurus. Unser Heulen… ist wie das Geheul von Schakalen. Unsere Hymne, papierosy, papierosy,3 klingt wie aus einem Reservat, einem zoologischen Garten. Aber wir sind keine Tiere. Wir operieren unsere Säuglinge. Es mag sinnlos oder sogar verbrecherisch sein. Aber Tiere operieren ihre Jungen nicht!

Tokio. Hongkong. Vichy. Berlin. Gesamtzahl der feindlichen Verluste: 6.849. Stockholm. Washington. Bangkok. Die Welt steht Kopf. Ein Planet zerfließt in Tränen. Und ich – ich bin hungrig, so hungrig. Ich habe Hunger.

Warschau, Ghetto, August 1941

(Ringelblum-Archiv, Erster Teil, Nr. 1486)

Anmerkung der Übersetzerin

Was geschieht mit einem, wenn man verhungert? Mit der Psyche, einzelnen Körperteilen, dem Körpergefühl, dem Gefühl für Zeit? Und was macht eine menschengemachte Hungerkatastrophe mit einer Gesellschaft – eingesperrt und einer Besatzungsmacht komplett ausgeliefert?

Leyb Goldin, ein sozialistischer jiddischer Schriftsteller, Übersetzer und aktives Mitglied des Allgemeinen jüdischen Arbeiterbundes in Warschau, gibt Einblick in vierundzwanzig Stunden im verhungernden Warschauer Ghetto. Als damals 35-jähriges Mitglied der bundistischen Untergrundpresse verfasste er im Sommer 1941, als das von den Nationalsozialist:innen sorgfältig geplante und bürokratisch ausgeführte Aushungern des Warschauer Ghetto die meisten Opfer forderte, die Kurzgeschichte „Khronik fun a mes-les“ (Chronik eines Tages), deren vollständige deutsche Übersetzung the Diasporist hier zum ersten Mal veröffentlicht. Goldins Ich-Erzähler Arke entschlüsselt im Streitgespräch mit seinem Magen, wie Hunger sich nicht nur durch Haut und Muskeln frisst, sondern durch Sprache, Selbstbild, Zeitgefühl, Gemeinschaftssinn. Schätzungsweise 80.000 Juden starben im Warschauer Ghetto an Hunger. Im Sommer 1942 beschleunigten Massendeportationen in das Vernichtungslager Treblinka die Politik der Ausrottung. Leyb Goldin war eines von etwa 250.000 jüdischen Opfern aus dem Warschauer Ghetto, die dort ermordet wurden.

Das gezielte Aushungern war eine der effektivsten Waffen des Massenmords, die die Nationalsozialist:innen während des Zweiten Weltkriegs einsetzten. Es stand im Zentrum nicht nur von Goldins Erfahrungen, sondern auch von Raphael Lemkins ursprünglicher Völkermord-Definition in Axis Rule in Occupied Europe (1944). Politisch motivierte Hungersnöte wurden jedoch erst 1977 durch die Zusatzprotokolle zu den Genfer Konventionen verboten und 1998 im Römischen Statut unter Strafe gestellt, wo sie als „eine Methode der Kriegsführung, bei der [Zivilist:innen] der für ihr Überleben unverzichtbaren Güter [d. h. Nahrung, Wasser, Medikamente, Unterkunft] beraubt werden, einschließlich der vorsätzlichen Behinderung von Hilfslieferungen gemäß den Genfer Konventionen“ definiert wurden. Trotz dieser rechtlichen Errungenschaften stößt diese weit verbreitete kriminelle Praxis, wie Alex de Waal zeigt, bei ihrer Verfolgung auf „außerordentliche Beweisprobleme“ und wurde bald nach 1945s aus dem kollektiven Gedächtnis der Verbrechen gegen die Menschlichkeit im 20. Jahrhundert verdrängt, auch weil politische Hungersnöte seit dem Zweiten Weltkrieg seltener und weniger tödlich geworden sind.

Dieses Jahr erleben wir allerdings gleich vier von sogenannten Mehrfachkrisen und brutalen Bürgerkriegen verursachte Hungersnöte im Sudan und Südsudan, in Mali und Haiti. Aber keine von ihnen ist laut Adam Tooze mit der im abgeriegelten Gazastreifen vergleichbar. Nur hier handelt es sich um das bewusste Ergebnis der totalen Kontrolle und vollständigen Blockade durch eine Besatzungsmacht mit in/direkter Unterstützung durch ihre internationalen Komplizen: Israelische Streitkräfte zerstören systematisch landwirtschaftliche Flächen, vernichten die grundlegende Infrastruktur für sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, blockieren Lieferungen von Hilfsgütern, verunmöglichen angemessene medizinische Versorgung und verwandeln Lebensmittelverteilungszentren in Todesfallen, während sie die Bevölkerung bombardieren. „Nie zuvor in der Nachkriegsgeschichte“, so Michael Fakhri, UN-Sonderberichterstatter zum Recht auf Nahrung, „wurde eine Bevölkerung so schnell und so vollständig ausgehungert wie die 2,3 Millionen Palästinenser, die in Gaza leben.“ Diese Warnung wurde bereits im Juli 2024 ausgesprochen. Fakhri erklärte Geschwindigkeit und Ausmaß dieser Entwicklung nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 als extreme Eskalation der langjährigen israelischen Hungerpolitik gegenüber den Bewohnern Gazas. Während die israelische Regierung sich darauf vorbereitet, den Gazastreifen zu erobern und seine Bevölkerung zu vertreiben, bleibt Hunger einer von vielen tödlichen Faktoren, die den anerkannten Versuch Israels ausmachen, das palästinensische Volk „ganz oder teilweise“ zu vernichten.

Was ist der Nutzen von Literatur im Angesicht dieser Schrecken? Goldins modernistischer innerer Monolog zeigt, dass eine systematisch erzeugte Hungersnot mehr als nur Mangel und quälender Tod, mehr als der physische Entzug von Nahrung und materielle Verelendung ist. Das zentrale Element des Verbrechens zielt auf Erniedrigung und Scham, auf stille Zersetzung, auf Desintegration des gesellschaftlichen Gefüges und die Möglichkeit gemeinschaftlicher Reproduktion. Goldin hilft uns, die Gewaltstrukturen zu verstehen, mit denen wir es bei politischen Hungersnöten zu tun haben, um uns gegen sie aufzulehnen, ohne die Dimensionen der Katastrophe für die Opfer sowie deren Widerstand und Überlebenswillen aus dem Auge zu verlieren.

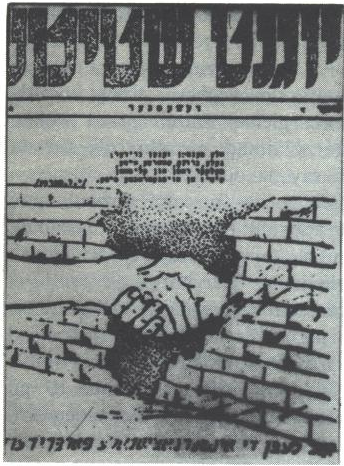

Die deutsche Übersetzung Goldins setzt die internationalistische und antirassistische Politik des Allgemeinen jüdischen Arbeiterbundes fort, die der Autor praktizierte und im Warschauer Ghetto wohl ihren radikalsten Ausdruck fand. Im Dezember 1942, kurz nach Goldins Tod in Treblinka, verbreitete die Ghetto-Zeitschrift Yugnt shtime (Stimme der Jugend) der bundistischen Jugendorganisation Tsukunft (Zukunft) im Warschauer Ghetto einen Aufruf gegen den faschistischen Versuch, die Welt nach rassistischen Gesichtspunkten neu zu gestalten: „Ale mentshn zenen brider; gele, broyne, shvartse, vayse. Felker, rasn un klimatn – s’iz an oysgetrakhte mayse.“ (Alle Menschen sind Brüder; gelb, braun, schwarz und weiß. Völker, Hautfarben, Rassen – das ist alles eine erfundene Geschichte!)

Dr. Miriam Chorley-Schulz ist Assistant Professor und Mokin Fellow of Holocaust an der University of Oregon.